「SNS運用を任されたが、正直何から手をつければいいのか分からない」

「毎日投稿しているのに、フォロワーも増えなければ、売上にも全く繋がらない」

「上層部からは『競合もやっているから』という理由でプレッシャーをかけられるが、具体的な成果の示し方が見つからない」

こうした悲痛な声は、私が日々コンサルティングの現場で耳にする、多くの企業担当者に共通する悩みです。

いとた

いとたインスタ運用代行スクール

「スキルオン」です!

当メディアのテーマは、

「在宅ワークを通して新しい人生を彩る」

下は大学生、上は還暦を超えた方や

シングルマザー・パートの方など未経験者。

そんな人達でも、

たった2ヶ月で案件獲得率を80%超えを

実現している本物の講座です。

さらに、プロの現役インフルエンサーが

直接指導する環境を整えております。

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

2025年現在、企業のSNS運用はもはや「やればよい」という黎明期をとうに過ぎ去り、明確な「戦略」と「専門性」がなければ成果が出ない、高度なマーケティング領域へと突入しました。

単なる「投稿作業」として捉えていると、貴重な社内リソースを浪費するだけの「コストセンター」になりかねない危険性を孕んでいます。

しかし、その本質を正しく理解し、戦略的に活用することができれば、SNSは集客、ブランディング、採用、さらには顧客との共創(コミュニティ・ビルディング)まで、従来の広告手法では成し得なかった強力な経営資産へと変貌するのです。

この記事では、私が数多くの企業のSNS運用を支援してきた経験に基づき、「なぜ成果が出ないのか」という根本的な原因の解明から、具体的な成功戦略、そして2025年最新のトレンドを踏まえたプラットフォームの選び方まで、網羅的に深掘りしていきます。

あなたがもし、自社のSNS活用の現状に閉塞感を抱えているのなら、この記事を最後まで読むことで、明日から実践すべき具体的な行動指針と、運用を「資産」に変えるための確かな視点が得られるはずです。

あなたはインスタ運用代行という在宅ワークの選択肢を知っていますか?

未経験者から身につけるスキルとして最もおすすめ。

今企業が欲しがっているSNS運用できる人材として働くこともできる。

いとた

いとたスキルオンに任せてください!

インスタ運用代行の基本から具体的な案件獲得法

僕たちが全て教えていますよ!

少しでも自由な働き方に興味がある方。

好きな時間・場所で働ける生活に興味がある方。

少しでも当てはまる人は「スキルオン」をチェックしてみてください!

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

在宅ワークを叶えたいなら、Skill On(スキル・オン)で今の働き方を変える!

スキルオンは、「在宅ワークで自分らしい働き方を叶える」をコンセプトにしたインスタ運用代行スクールです。

未経験からでも始められる実践的なスキル教育を軸に、「ゼロからでもスキルから案件獲得までサポート」を徹底しております。

スキルが学べるだけでなく、「やり切る環境」「仲間との出会い」といった、長く働き続けるための土台づくりも大切にしています。

案件獲得率8割超え、未経験でも確実に成長するカリキュラム

「未経験で自信がない…」という人でも安心してください。

スキルオンでは、完全未経験の方でも数多くの方が実際に成果をあげています。

-

隙間時間、諦めていませんか?看護師ママが「スマホ1台」で始めた在宅ワーク。2ヶ月で3案件獲得した「時間の使い方」

-

「時間の使い方が下手」と自己嫌悪。そんな受講生がたった2ヶ月でインスタ運用代行案件を2案件獲得できた理由。

-

Instagram(インスタグラム)運用代行スクール「Skill.On(スキル・オン)」の評判・口コミは怪しいし本当?リアルな料金から内容を運営が完全暴露

-

知識ゼロの大学1年生が、たった2ヶ月で「稼ぐ自信」を手に入れた物語。将来の起業を見据え、在宅ワーク未経験から案件獲得に至った軌跡

-

ただのパート主婦が講座入会後たった2ヶ月でインスタ運用代行15万フォロワーの大型案件獲得!

-

転勤族の主婦が未経験から「インスタ運用代行」で月5万稼ぐまでの全記録【在宅ワークのリアル】

いとた

いとた対談記事だけでなく動画もあるのでぜひチェックしてみてください!

いかがでしょうか?

これほどまでに成果の出るスクールは少なく、本気で成果に対してコミットさせていただきます。

在宅ワークで新しい働き方の実現を一緒に叶えませんか?

「興味はあるけれど、いきなり講座に申し込むのは不安…」という方もいますよね。

そんな方に向けて、月5万円を叶えるInstagram運用代行完全攻略12大特典とプレミアムセミナーの申し込みを特別にプレゼントさせていただきます。

「将来に漠然とした不安がある」「副業を始めたいけど何からやれば…」という方は、登録して特典を全て受け取り学んでみてください。

そして、本当にいいな・信頼できるなと感じた方はぜひスキルオンにお申し込みください。

あなたの在宅ワークを叶え、新しい働き方の選択肢を広げるきっかけになるはずです。

LINE追加ですぐにご覧いただけます。ぜひご参加ください!

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

いとた

いとた現在、スキルオンではプロに学べるプレミアム個別相談会を行なっております!

在宅ワークに興味はあるけど、具体的に何をすればいいのかわからないという方は無料なのでお気軽に相談してください!

人生に新しい選択肢を彩る

いとた

いとたスキルオンの優秀な生徒、そしてフォロワー1万人を超えるインフルエンサーが直接代行サポートさせていただくインスタ運用代行は下記から資料をお受け取りください!

そもそもSNS運用とは?企業における役割を解説

まず我々が共有すべき最も重要な認識は、「SNS運用」という言葉が持つ、非常に広範で深い意味についてです。

多くの現場では、未だに「SNS運用=投稿コンテンツを作ってアップロードする作業」と誤解されていますが、それは運用業務のごく一部、氷山の一角に過ぎません。

SNS運用とは何か?マーケティングとの違い

SNS運用とは、InstagramやX(旧Twitter)、TikTokといったソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の公式アカウントを通じて、企業が設定したマーケティング目標を達成するために行う、すべての日々の活動を指します。

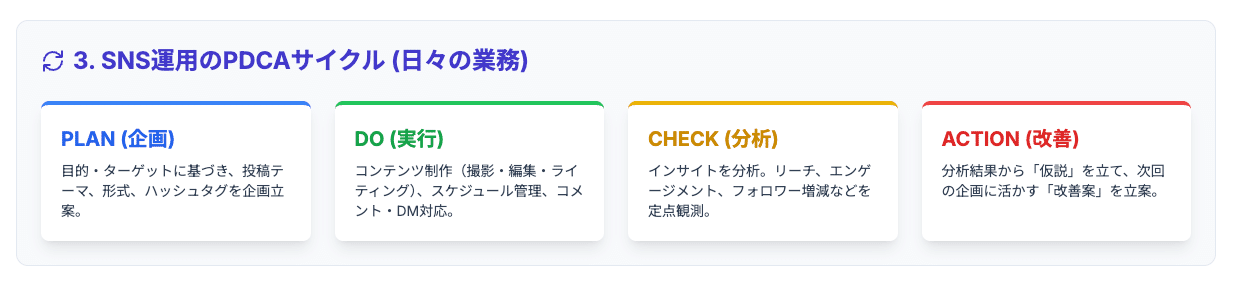

ここで重要なのは、「SNSマーケティング」という大きな戦略(ブループリント)と、「SNS運用」という日々の戦術(実行)とを明確に区別して理解することです。

「SNSマーケティング」が、「どの山の頂上(KGI: 重要目標達成指標)を目指すのか」「どのルート(戦略)で登るのか」「どのような装備(予算・リソース)が必要か」を決める**「設計図」である**のに対し。

「SNS運用」は、その設計図に基づき、「実際に一歩一歩、山を登る(投稿)」「天候を読み(分析)」「ルートを微調整し(改善)」「登山仲間と励まし合う(エンゲージメント)」という、生々しい「実行」そのものなのです。

私が知る限り、成果の出ないアカウントの9割は、この「設計図」が存在しないまま、ただ闇雲に「山登り(投稿)」を始めているケースです。

投稿のクリエイティブ制作、キャプションの作成、ハッシュタグの選定、投稿スケジュールの管理、そしてユーザーからのコメントやDM(ダイレクトメッセージ)への返信、さらには投稿後の数値分析(インサイトの読み解き)と、それに基づく次なる一手(改善策)の立案。

これらすべてがシームレスに連携し、戦略的な意図を持って継続的に実行されて初めて、「SNS運用」と呼べるのです。

なぜ今、企業がSNS運用に取り組むべきなのか

「なぜ今、これほどまでにSNS運用が企業の必須科目となったのか」この問いに対する答えは、消費者の購買行動と情報収集のあり方が、過去10年で根本的に覆(くつがえ)されたからにほかなりません。

かつて、企業から消費者への情報伝達は、テレビCMや雑誌広告といった、一方通行の「モノローグ(独白)」が主流でした。

企業が「これが素晴らしい製品です」と発信すれば、消費者はそれを受け取るしか選択肢がなかったのです。

しかし、SNSの登場は、その力関係を劇的に変えました。

消費者はもはや、企業の「広告」を鵜呑みにしません。

彼らはSNS上で「#商品名 + レビュー」と検索し、自分と似たような価値観を持つ一般ユーザーの「リアルな声(UGC: ユーザー生成コンテンツ)」を何よりも信頼します。

さらに言えば、彼らは単なる「消費者」であることをやめ、ブランドと「対話(ダイアローグ)」し、時にはそのブランドの世界観を共に創り上げる「共創者」であることを望むようにすらなっているのです。

この「双方向性」こそがSNSの本質であり、企業が消費者とリアルタイムで、かつ「人間らしい」温度感で繋がれる、現代において唯一無二のメディアであると言えます。

2025年以降、サードパーティCookieの規制強化(いわゆるCookieレス時代)が本格化する中で、企業が自ら顧客と直接的な関係性を築き、良質なコミュニティ(ファーストパーティ・データの源泉)を育てることの重要性は、経営戦略レベルで高まり続けているのです。

SNS運用は、もはや広報やマーケティング部門だけの一担当者の業務ではなく、顧客と直接向き合う「企業の最前線」であり、未来の顧客データを育む「土壌」そのものであると認識を改める必要があります。

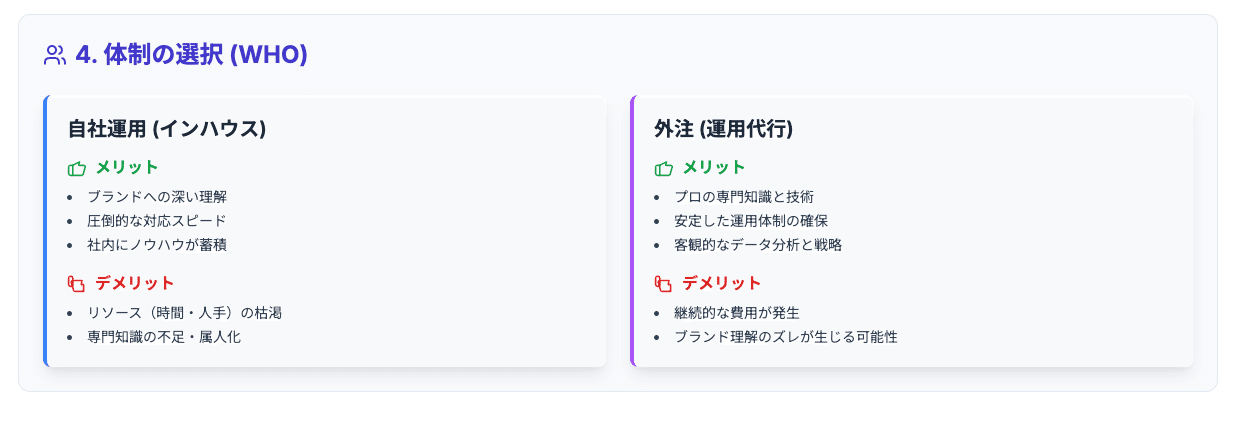

自社運用・委託運用、それぞれの特徴と選び方

この重要なSNS運用を、「自社(インハウス)で行うべきか」、それとも「専門の代行会社(エージェンシー)に外注(委託)すべきか」は、多くの企業が直面する最初の岐路です。

これは単純な「コスト」だけの問題ではなく、「スピード」「クオリティ」「ブランド理解度」そして「社内へのノウハウ蓄積」という複数の軸で判断せねばなりません。

自社運用の最大のメリットは、**「ブランドへの深い理解」と「圧倒的なスピード感」**です。

自社の製品やサービスの「熱量」を最もよく知る社員が、リアルタイムで顧客とコミュニケーションを取れることは、何物にも代え難い強みでしょう。

特に、創業者の情熱や、開発者のこだわりといった「生身のストーリー」を発信する場合、内部の人間が語る言葉には熱が宿ります。

一方で、デメリットは明白で、**担当者の「リソース(時間と労力)の枯渇」と「専門知識の属人化」**です。

SNS運用は片手間でできるほど甘くはなく、日々のコンテンツ企画、制作、分析、改善(PDCA)を回し続けるには、専任に近い体制が求められることも少なくありません。

担当者が退職した途端、アカウントの運用ノウハウがすべて失われてしまうリスクも常に付きまといます。

対して、外注(委託)運用のメリットは、**「プロフェッショナルの知見」と「安定した運用体制」**を手に入れられる点にあります。

最新のアルゴリズム動向、プラットフォームごとのトレンド、高度なクリエイティブ制作技術、そして客観的なデータ分析に基づいた戦略的な運用が期待できるでしょう。

特に、リソースが限られている中小企業や、SNSを急速に成長させたい(グロースさせたい)フェーズの企業にとっては、非常に有効な選択肢となります。

しかし、デメリットとして、「ブランド理解のズレ」が生じる可能性と、当然ながら**「継続的な費用」が発生する**ことが挙げられます。

外注先がいくら優秀でも、自社が持つ「暗黙知」や「企業文化のニュアンス」を100%理解するのは困難です。

この「自社運用」と「外注運用」の選択については、本記事の後半で、「どちらを選ぶべきか」という具体的な判断軸をさらに詳しく解説します。

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

いとた

いとた現在、スキルオンではプロに学べるプレミアム個別相談会を行なっております!

在宅ワークに興味はあるけど、具体的に何をすればいいのかわからないという方は無料なのでお気軽に相談してください!

人生に新しい選択肢を彩る

いとた

いとたスキルオンの優秀な生徒、そしてフォロワー1万人を超えるインフルエンサーが直接代行サポートさせていただくインスタ運用代行は下記から資料をお受け取りください!

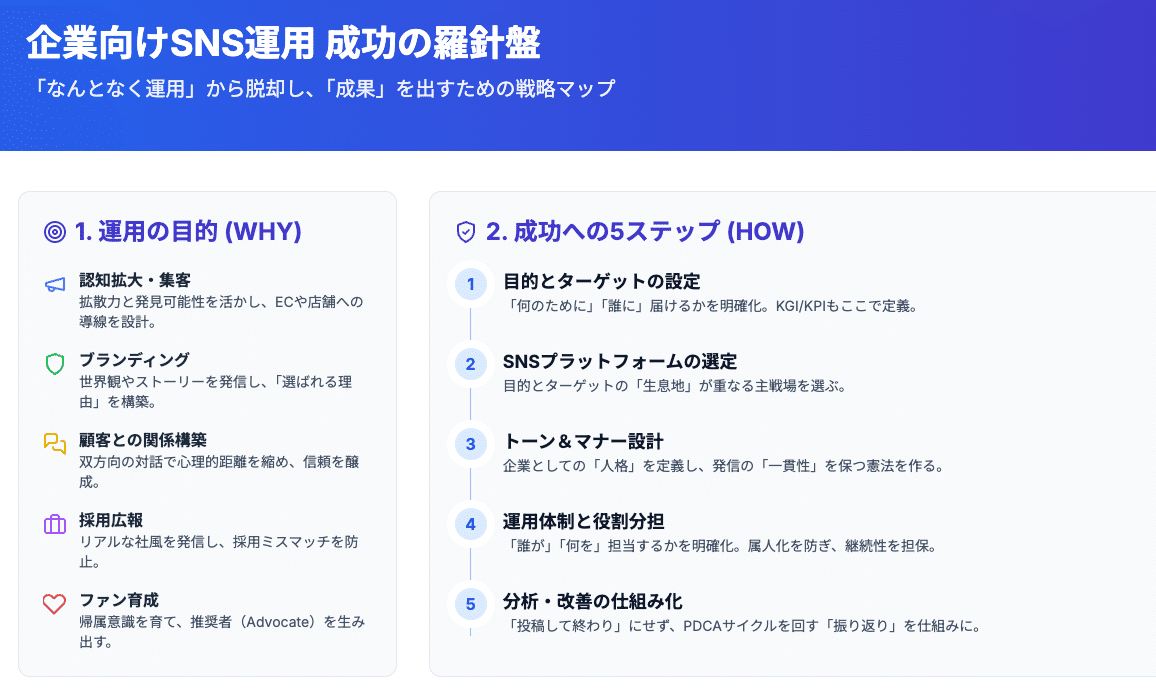

企業がSNS運用を行う5つの目的とメリット

SNS運用を始める前に、あるいは既に行っている運用を見直す際に、**絶対に欠かしてはならないのが「目的の明確化」**です。

「競合がやっているから」という理由だけで運用を始めると、必ず「何のために投稿しているのか分からない」という迷走状態に陥ります。

企業のSNS運用における目的は、主に以下の5つに分類でき、これらを戦略的に組み合わせることで、強固なデジタル資産が形成されるのです。

認知拡大と集客の導線になる

SNSが持つ、**他のどのメディアをも凌駕する可能性、それが「拡散力」と「発見可能性」**です。

特にInstagramのリール動画やTikTokのショート動画、X(旧Twitter)のリポスト(旧リツイート)機能は、有益であったり、面白かったり、共感を呼んだりするコンテンツであれば、フォロワー数に関係なく、爆発的に拡散(バズ)することがあります。

これは、従来のテレビCMのように莫大な広告費を投下せずとも、一夜にして何百万もの人々に自社の存在を知らせることができる可能性を秘めているということです。

私がかつて支援した地方の小さなカフェは、たった1本のリール動画が「バズ」を生んだことで、翌日から県外ナンバーの車で行列ができるようになった事例を知っています。

彼らは広告費を1円も使っておらず、ただ「シズル感(五感を刺激する感覚)」にこだわった動画を投稿し続けただけでした。

また、SNSは単なる「認知」で終わらず、**プロフィール欄のリンクや、Instagramのショッピング機能(Shop Now)を通じて、自社のECサイトや実店舗、ランディングページ(LP)へユーザーを直接誘導する「集客の導線」**としても極めて優秀です。

SNS上で「知ってもらい」、興味を持ってもらい、「行動(来店・購入)」してもらう。

この**「認知から獲得まで」のシームレスな流れを設計できること**が、SNS運用の大きなメリットの一つなのです。

企業ブランディングの強化

先に述べたように、SNSは「企業の人格(ペルソナ)」を伝えるための最適なステージです。

公式ウェブサイトが「企業の履歴書」であるならば、SNSは「企業の日常的な会話や人柄」を伝える場所と言えるでしょう。

製品の機能やスペックといった「事実」だけでは、現代の消費者の心を動かすことは困難です。

なぜその製品が生まれたのかという「開発ストーリー」、どのような想いを持った社員が働いているのかという「社風」、社会に対してどのような価値を提供しようとしているのかという「ミッション」。

こうした「価値観」や「世界観」を、日々の投稿を通じて一貫性を持って発信し続けることで、消費者の頭の中に「〇〇(企業名)といえば、こういうイメージ」という強固なブランド・アイデンティティが形成されます。

例えば、アウトドア用品のブランドであれば、単に製品の機能性を訴求するだけでなく、自然を愛するスタッフのライフスタイルや、環境保全への取り組みを発信することで、「このブランドは本物だ」という共感と信頼を獲得できるでしょう。

この**「共感」こそが、価格競争に巻き込まれない「選ばれる理由」となり、強力なブランディングに繋がる**のです。

顧客との関係構築・コミュニケーション活性化

SNSの本質が「双方向性」にあることは、何度強調してもし過ぎることはありません。

企業が「売りたいもの」を一方的に発信する場ではなく、**顧客が「聞きたいこと」「感じたこと」を気軽に投げかけられる「コミュニティ・スペース」**としての役割です。

ユーザーからのコメントや質問に対して、迅速かつ丁寧に、そして「その企業らしい」トーン&マナーで返信すること。

あるいは、自社の商品を使ってくれているユーザーの投稿(UGC)を見つけ出し、感謝と共にストーリーズなどで「シェア(リポスト)」すること。

こうした地道なコミュニケーションの積み重ねが、企業と顧客との間の「心理的な距離」を縮め、信頼関係を構築していきます。

私が知るあるアパレルブランドは、DMで寄せられた顧客からの「こんな服が欲しい」という声を真摯に受け止め、実際に商品開発の参考にしました。

その過程をSNSで発信し続けた結果、発売日にはその商品を待ち望んでいたファンたちによって、即日完売するという熱狂が生まれました。

これは、顧客を単なる「買い手」としてではなく、「ブランドを共に創るパートナー」として扱ったからこその成果です。

採用広報としての活用(採用ミスマッチの防止)

この目的は、特に人材獲得競争が激化する現代において、急速にその重要性を増しています。

求職者、特にミレニアル世代やZ世代は、就職・転職活動において、企業の公式SNSアカウントを「必ず」と言っていいほどチェックします。

彼らが見たいのは、求人票に書かれた「綺麗な言葉」ではありません。

実際に働いている社員の「リアルな表情」や「オフィスの雰囲気」、**「どのような価値観を大切にしている社風なのか」という、加工されていない「生の情報」**です。

TikTokやInstagramのリールで、社員の1日のルーティン(Vlog風)を紹介したり、プロジェクトの舞台裏を公開したり、あるいは経営者が自らの言葉で会社の未来を語ったりすること。

こうした「透明性」の高い発信は、求職者に安心感と共感を与え、入社後の「こんなはずじゃなかった」というミスマッチを劇的に減らす効果があります。

採用コストは企業の経営において大きなウェイトを占めますが、SNS運用による採用広報は、低コストで、かつ自社にマッチした「熱量の高い」人材に出会うための、非常に効果的な投資となり得るのです。

商品・サービスのファンを育てる仕組み

最終的に、企業がSNS運用を通じて目指すべきゴールの一つが、単なる「顧客(Customer)」を、熱狂的な「ファン(Fan)」、さらには「支持者(Advocate)」へと育成することです。

「ファン」とは、その商品・サービスを繰り返し購入してくれるだけでなく、自らの意思で、友人や家族、そしてSNS上で「このブランドは素晴らしい」と推奨(口コミ)してくれる存在を指します。

継続的に有益な情報(例えば、専門家ならではのティップスや、商品の意外な使い方)を提供し、ユーザーの生活を豊かにする「価値」を届け続けること。

そして、SNS限定のイベントや、コミュニティ内での交流を促すことで、「自分はこのブランドの一員だ」という「帰属意識」を育んでいくのです。

一度「ファン」が育てば、彼らは企業にとって最も強力な「営業パーソン」となります。

企業が発信する「広告」よりも、ファンが語る「リアルな推奨」の方が、何倍も強く新しい顧客の心を動かす時代なのです。

SNS運用とは、この「ファンを育てる仕組み」そのものを構築する活動であると言っても過言ではないでしょう。

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

いとた

いとた現在、スキルオンではプロに学べるプレミアム個別相談会を行なっております!

在宅ワークに興味はあるけど、具体的に何をすればいいのかわからないという方は無料なのでお気軽に相談してください!

人生に新しい選択肢を彩る

いとた

いとたスキルオンの優秀な生徒、そしてフォロワー1万人を超えるインフルエンサーが直接代行サポートさせていただくインスタ運用代行は下記から資料をお受け取りください!

企業SNS運用の主な業務内容とは?

では、これらの戦略的な目的を達成するために、日々の「SNS運用」では具体的にどのような業務が発生するのでしょうか。

これらを理解することは、自社で運用する場合の工数見積もりや、外注する際の業務範囲を明確化するために不可欠です。

投稿コンテンツの企画・制作

これはSNS運用の「花形」とも言える業務ですが、同時に最も時間とセンスが問われる部分でもあります。

単に綺麗な写真や動画を撮れば良いというわけでは決してありません。

まず、**設定した「目的」と「ターゲット」に基づき、「どのようなテーマ(切り口)で」「どのような形式(画像、動画、テキスト)で」情報を届けるかという「企画」**を立てる必要があります。

この企画が、ターゲットの「悩み」や「知りたいこと」に応える「価値提供」になっていなければ、どれだけ美しいコンテンツを作っても響かないのです。

例えば、「認知拡大」が目的ならばInstagramのリールやTikTokでのトレンドを意識したエンタメ性の高い動画が必要かもしれませんし、「ブランディング」が目的ならばYouTubeでの深い思想を語る長尺動画や、Xでの専門的な知見のテキスト投稿が有効かもしれません。

企画が固まれば、実際の「制作」フェーズに入ります。

写真撮影、動画の撮影と編集、グラフィックデザインツール(例えばCanvaなど)を使った画像作成、そしてユーザーの指を止めさせ、行動を促すための「キャプション(説明文)」のライティング。

特にショート動画の編集スキルや、読ませるキャプションライティングの技術は、2025年現在、非常に高い専門性が求められる領域となっています。

アカウント運用・スケジュール管理

高品質なコンテンツが制作できたとしても、**それをいつ、どのような頻度で投稿するかという「スケジュール管理」**がなければ、運用は継続できません。

ターゲットとするユーザー層が最もアクティブな曜日や時間帯(例えば、通勤時間の朝8時や、リラックスタイムの夜21時など)を分析し、戦略的に投稿タイミングを設計する必要があります。

また、SNS運用は「マラソン」であり、一朝一夕で成果が出るものではありません。

「最初の1ヶ月は毎日投稿を頑張ったが、ネタが尽きて息切れしてしまった」というのは、最もよくある失敗パターンです。

現実的に継続可能な「投稿頻度」(例えば「週3回」や「平日は毎日」など)を定め、それを可能にするための「コンテンツカレンダー(投稿計画表)」を作成し、数週間先、時には1ヶ月先の投稿ネタまでストックしておく管理体制が求められます。

この**「継続性」こそが、各SNSプラットフォームのアルゴリズムから「このアカウントは活発で有益だ」と評価され、投稿が露出しやすくなる(インプレッションが増える)ための鍵**なのです。

コメント返信・エンゲージメント対応

投稿は、「アップロードして終わり」では絶対にありません。

むしろ、投稿した「後」からが、SNS運用の本番です。

投稿に対して寄せられたユーザーからの「コメント」や「いいね!」、DMでの「質問」に対して、いかに迅速かつ丁寧に対応するか。

この**「エンゲージメント(関係構築)」こそが、アカウントの「熱量」を高め、ファンを育てる核心的な業務**なのです。

全てのコメントに機械的な定型文で返すのではなく、設定した「ブランド・ペルソナ」になりきり、時にはユーモアを交え、時には深く共感することで、ユーザーは「この企業は自分を見てくれている」というロイヤリティ(忠誠心)を感じます。

また、自社に関する投稿(UGC)を積極的に「検索(ソーシャルリスニング)」し、「いいね!」や感謝のコメントを残しに行くという能動的なアクションも、関係構築において非常に重要です。

この地道な作業が、アルゴリズム的にも「このアカウントはコミュニティと活発に交流している」と高く評価され、結果として投稿のリーチ(到達範囲)が広がることにも繋がります。

分析・レポーティングと改善提案

そして、SNS運用を「作業」ではなく「戦略」たらしめるために**不可欠なのが、この「分析」と「改善」のサイクル、いわゆるPDCA(Plan-Do-Check-Act)**です。

投稿しっぱなし、コメントに返しっぱなしでは、何が良くて何が悪かったのか、次に何をすべきかが全く分かりません。

各SNSプラットフォームが提供する「インサイト(分析ツール)」を用いて、投稿ごとの「リーチ数(何人に届いたか)」「インプレッション数(何回表示されたか)」「エンゲージメント率(反応率)」「保存数(後で見返したいと思われたか)」「プロフィールへのアクセス数」「フォロワーの増減」といった数値を定点観測します。

単に数値を眺めるだけでなく、「なぜ、この投稿はリーチが伸びたのか?」「なぜ、この投稿は保存数が多かったのか?」という「仮説」を立て、それをレポート(報告書)にまとめ、チームで共有する必要があります。

そして、その仮説に基づき、**「来週は、このテーマの投稿を増やしてみよう」「動画の冒頭3秒を、このパターンに変えてみよう」という具体的な「改善提案(Action)」**を導き出し、次の「企画(Plan)」に活かすのです。

この**「データに基づいた改善サイクル」を高速で回し続けること**こそが、SNS運用の成果を最大化する唯一の道であり、プロの運用代行会社が最も価値を発揮する領域でもあります。

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

いとた

いとた現在、スキルオンではプロに学べるプレミアム個別相談会を行なっております!

在宅ワークに興味はあるけど、具体的に何をすればいいのかわからないという方は無料なのでお気軽に相談してください!

人生に新しい選択肢を彩る

いとた

いとたスキルオンの優秀な生徒、そしてフォロワー1万人を超えるインフルエンサーが直接代行サポートさせていただくインスタ運用代行は下記から資料をお受け取りください!

主要SNS別|企業活用の特徴と向いている業種

SNS運用と一口に言っても、プラットフォーム(媒体)ごとに、その「文化」「ユーザー層」「得意な表現」は全く異なります。

自社の目的とターゲットに合致しないプラットフォームでどれだけ努力しても、成果に結びつくのは難しいでしょう。

ここでは、2025年現在の主要SNSの特徴と、企業活用における向き不向きを深掘りします。

Instagram(インスタグラム):ビジュアル重視のブランディング向き

Instagramは、写真や動画といった「ビジュアル(視覚情報)」を核としたコミュニケーションが特徴です。

その「世界観」や「美意識」が非常に重視されるため、企業のブランディング、特に「憧れ」や「共感」を生み出したい業種と非常に相性が良いプラットフォームです。

飲食業界(カフェ、レストラン)の「シズル感」あふれる料理写真、**美容業界(サロン、コスメ)の「ビフォーアフター」や使用感レビュー、アパレル業界の「コーディネート提案」、観光・宿泊業界の「非日常的な風景」**などは、まさにInstagramのためにあるようなコンテンツと言えます。

近年は、「発見タブ」や「リール(ショート動画)」での爆発的な認知拡大力と、「ストーリーズ(24時間で消える投稿)」での日常的なコミュニケーションによるファン化、そして**「ショッピング機能」によるECサイトへの直接誘導**と、一つのアプリ内で「認知・興味・購買・ファン化」のすべてが完結する、強力なエコシステムを構築しています。

ただし、その分「コンテンツの質(ビジュアルの美しさ・動画編集の巧みさ)」への要求レベルが非常に高く、運用工数がかさむ傾向にあることは否めません。

X(旧Twitter):速報性と拡散力が武器

X(旧Twitter)は、**140文字(日本語は全角)という短文テキストを主体とした「リアルタイム性(即時性)」と「拡散性(リポスト)」**に最も優れたプラットフォームです。

「今、ここで起きていること」を瞬時に共有できるため、ニュース速報、行政のアナウンス、イベントの告知、災害情報といった「速報性」が求められる情報発信に絶大な力を発揮します。

また、ユーザーが「面白い」「有益だ」と感じた投稿をワンタップで拡散できる「リポスト」機能により、ポジティブな情報もネガティブな情報(炎上)も、凄まじい速度で広がっていく特徴があります。

企業活用としては、新商品の発売キャンペーン(フォロー&リポストキャンペーンなど)での一気呵成な認知拡大や、顧客からの問い合わせに迅速に対応する「カスタマーサポート」の窓口、あるいは中の人(担当者)の「人柄」を出したユニークな投稿によるファン獲得などに広く活用されています。

テキストが主体であるため、ビジュアル制作の工数は比較的低いですが、その反面、**「言葉選びのセンス」と「炎上リスクへの感度」**がシビアに問われるプラットフォームでもあります。

TikTok(ティックトック):エンタメ性と若年層向け戦略に

TikTokは、15秒から数分の「ショート動画」に特化し、強力な「レコメンド(おすすめ)アルゴリズム」を搭載したプラットフォームです。

最大の特徴は、フォロワー数に関係なく、コンテンツの「面白さ」や「視聴維持率(最後まで見られたか)」さえ高ければ、何百万再生という「バズ」が起こり得る点にあります。

ユーザー層は10代〜20代のいわゆる「Z世代」が中心ですが、近年は30代以上の利用者も急速に増加しています。

コンテンツのトーンは**「エンターテインメント(娯楽)」が最優先**され、企業が「広告」や「宣伝」の匂いを出すと、即座にスクロールして離脱されてしまう厳しい側面も持ち合わせています。

企業活用としては、トレンドの音源やダンスをうまく取り入れたPR、若年層をターゲットにした採用広報(社内の楽しげな雰囲気を伝える動画など)、商品の使い方をテンポよく紹介するハウツー動画などが効果的です。

高度な撮影機材よりも、「企画の面白さ」と「編集のテンポ感」、そして**「トレンドを掴む瞬発力」**が成功の鍵を握ります。

YouTube(ユーチューブ):長尺コンテンツで理解促進・信頼獲得

YouTubeは、**「長尺動画」の王様であり、Googleに次ぐ「世界第2位の検索エンジン」**としての側面も持つプラットフォームです。

他のSNSが「フロー型(情報が流れていく)」であるのに対し、YouTubeは**「ストック型(コンテンツが資産として蓄積される)」**の性質を強く持ちます。

ユーザーは、明確な「目的(悩みを解決したい、深く知りたい)」を持って動画を「検索」するため、企業はその「答え」となるような、専門的で深いコンテンツを提供することで、絶大な「信頼」を獲得できます。

例えば、**BtoB企業(法人向けサービス)による「業界の専門知識の解説」、士業(弁護士、税理士など)による「法律・税務の解説」、教育業界による「授業コンテンツ」など、「専門性」や「権威性」(E-E-A-T)**を示すのに最適です。

また、商品の「詳細なレビュー」や、サービスの「導入事例インタビュー」、会社の「徹底した裏側紹介」など、他のSNSでは伝えきれない情報をじっくりと届けることができます。

ただし、企画、撮影、編集のすべてにおいて高いクオリティと工数が求められるため、SNS運用の中では最も「ヘビー級」の取り組みであることは覚悟せねばなりません。

(近年は「YouTubeショート」という短尺動画も台頭していますが、**本質的な強みは依然として長尺の「資産性」**にあります)

Facebook(フェイスブック):中高年層やBtoB向けの情報発信に

Facebookは、世界最大のSNSであり、実名登録制を基本としているため「信頼性」が高いのが特徴です。

日本国内においては、ユーザーの年齢層が比較的高く、30代後半から50代以上の中高年層がアクティブに利用している傾向があります。

そのため、若年層向けの商材よりも、ある程度年齢層が高めの商品・サービスや、実名制の信頼感を活かした「BtoB(企業間取引)」、あるいは医療、士業、不動産といった「信頼性」が重視される業界の情報発信に適しています。

また、**詳細なターゲティングが可能な「Facebook広告」**は、今なお非常に強力なマーケティングツールとして機能しています。

「Facebookページ(企業用ページ)」の運用だけでなく、特定のテーマに関心のあるユーザーが集う「Facebookグループ(コミュニティ機能)」を企業が主宰し、クローズドな環境でファンとの深い関係性を築くといった活用法も有効です。

LINE(ライン):リピーター施策やクーポン配信に有効

LINEは、厳密には「SNS(不特定多数と繋がる)」とは少し毛色が異なり、**「クローズドなメッセージングアプリ」**としての側面が強いです。

企業が活用する「LINE公式アカウント」は、一度「友だち」として繋がった顧客に対して、企業側から直接メッセージを届けられる「CRM(顧客関係管理)」ツールとして、絶大な効果を発揮します。

他のSNSが「認知拡大(新規顧客の獲得)」を得意とするのに対し、LINEは**「既存顧客(あるいは見込み顧客)との関係維持」や「リピート促進」**に特化しています。

例えば、飲食店や美容室が「LINE限定クーポン」を配信して再来店を促したり、クリニックが「予約リマインド」を送ったり、ECサイトが「セール情報」を告知したりする活用法が一般的です。

メルマガ(メールマガジン)と比較して圧倒的に「開封率」が高いのが強みですが、配信頻度が高すぎると「ブロック」されてしまうリスクも孕んでいます。

近年は、LステップのようなMA(マーケティング・オートメーション)ツールと連携し、顧客の属性や行動に合わせて配信内容を自動で最適化する、高度なCRM戦略も可能になっています。

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

いとた

いとた現在、スキルオンではプロに学べるプレミアム個別相談会を行なっております!

在宅ワークに興味はあるけど、具体的に何をすればいいのかわからないという方は無料なのでお気軽に相談してください!

人生に新しい選択肢を彩る

いとた

いとたスキルオンの優秀な生徒、そしてフォロワー1万人を超えるインフルエンサーが直接代行サポートさせていただくインスタ運用代行は下記から資料をお受け取りください!

企業によるSNS活用の成功事例まとめ

理論だけでは、なかなか自社に置き換えてイメージするのは難しいかもしれません。

ここでは、私が分析してきた中で特に「戦略的」であると感じる、日本企業のSNS活用成功事例を、その「勝因」と共に解説します。

(※注:これらは私が第三者として分析したものであり、直接のクライアントワークとは限りません)

ローソン|日常ツールとしてのInstagram活用

コンビニエンスストア大手のローソンは、Instagram運用において、特に「リール動画」の活用で目覚ましい成果を上げています。

彼らの成功のポイントは、単なる「新商品カタログ」になっていない点です。

もちろん新商品のスイーツやスナックを魅力的に紹介するのですが、その「見せ方」が徹底的にInstagramの文脈、特にリールのトレンドに最適化されています。

例えば、流行の「音源」をBGMに採用し、スイーツをカットする「シズル感」あふれる瞬間をテンポよく見せることで、ユーザーの「食べたい!」という直感的な欲求を強く刺激します。

また、「テーマ性(例えば『今週の新作スイーツまとめ』など)」を持たせた投稿や、季節感(お花見、クリスマスなど)に合わせたビジュアルを徹底することで、ユーザーは「ローソンのアカウントをフォローしておけば、便利でお得な情報が手に入る」という**「ツール(道具)」としての価値**を感じるのです。

その結果、10万回再生を超えるリール動画を多数生み出し、それが直接的な「来店促進」に繋がっていることは想像に難くありません。

これは、プラットフォームの特性を深く理解し、ユーザーが求める「価値」を提供し続けた戦略的な勝利と言えるでしょう。

洋服の青山|TikTokで若年層採用に成功

「スーツ」という、ある意味で「堅い」「伝統的」なイメージを持つ『洋服の青山』が、TikTokという「若年層」「エンタメ」の最前線で、見事な成功を収めている事例は、多くの企業にとって勇気を与えるものです。

彼らは、TikTokを「採用広報」のチャネルとして戦略的に位置づけました。

驚くべきことに、投稿に登場するのはプロのモデルではなく、実際に店舗で働く「リアルな店長」や「若手社員」たちです。

彼らが、自社のスーツやオフィスカジュアルを着用し、トレンドのダンスを踊ったり、「社員の1日密着」といったVlog風のコンテンツを配信したりするのです。

これが、就職活動を控えた学生(Z世代)たちに「この会社、楽しそう」「雰囲気がリアルに伝わってくる」と爆発的に受け入れられました。

企業が**「格好つけた姿」ではなく、「カジュアルでリアルな内側」を見せることへの信頼感**は、TikTokユーザーの価値観と完璧にマッチしたのです。

結果として、TikTok経由での採用エントリー数が前年比で2.4倍に増加したと報じられており、これは**「採用ミスマッチの防止」と「企業ブランディングの刷新」という二重の目的を達成した**、極めて高度な戦略事例です。

(BtoB事例)あるSaaS企業|YouTubeによる専門性の確立

ここで、私が注目しているBtoB(法人向け)領域での架空の成功パターンを、E-E-A-Tの観点から紹介しましょう。

ある中小企業向けのSaaS(クラウド型ソフトウェア)を提供する企業があったとします。

彼らの課題は、「サービスの利便性」が、競合他社と差別化できず、価格競争に陥りがちなことでした。

そこで彼らは、YouTubeチャンネルを開設し、「単なる機能紹介」を一切やめました。

代わりに始めたのが、**「中小企業のバックオフィス業務を効率化する、Excelや会計ソフトの『無料テクニック講座』」**だったのです。

自社のソフトウェアとは**直接関係のない「周辺知識」であっても、ターゲット顧客(中小企業の経理担当者)が「本当に困っていること」**を、徹底的に深く、分かりやすく解説する動画を週に1本、資産として蓄積し続けたのです。

最初は再生数も伸び悩みました。

しかし半年後、**それらの動画がGoogleやYouTubeの「検索」に引っかかり始め、「この会社の情報は信頼できる」という専門家としての認知(E-E-A-T)**が確立されていきました。

結果、**「いつも動画で勉強させてもらっている、あの会社が提供するSaaSなら間違いないだろう」**と、広告費をかけずとも、質の高い「指名検索」や「問い合わせ」が舞い込むようになったのです。

これは、目先の「売込み」を捨て、中長期的な「信頼獲得」にリソースを集中投下した、BtoBにおけるSNS運用の理想形の一つです。

企業のSNS運用を成功に導く5つのステップ

これらの成功事例は、決して「運」や「偶然」によって生まれたものではありません。

すべては、綿密に計算された「戦略設計」と、それを地道に実行し続ける「運用体制」の賜物です。

もしあなたが、「やみくもな投稿」から脱却し、成果の出るSNS運用を実現したいのであれば、以下の「5つのステップ」を厳格に踏む必要があります。

ステップ①|目的とターゲットの設定

すべての始まりであり、ここで間違うと、後続のすべての努力が無駄になる、最も重要なステップです。

まず、**「何のためにSNSを運用するのか」という「目的(KGI)」**を、社内の関係者全員で目線合わせしなければなりません。

それは「若年層への認知拡大」なのか、「既存顧客のファン化(リピート率向上)」なのか、「自社にマッチした人材の採用」なのか、「ブランディング(〇〇といえばウチ、というイメージ構築)」なのか。

目的が「認知拡大」であれば、**KPI(中間目標指標)は「リーチ数」や「フォロワー増加数」**に置くべきでしょう。

目的が「ファン化」であれば、**KPIは「コメント数」や「保存数」、「UGCの発生数」**に置くべきです。

目的が明確になったら、**次に「誰に(ターゲット)」その情報を届けたいのかを、徹底的に具体化(ペルソナ設定)**します。

「20代女性」といった漠然とした括りでは不十分です。

「都内在住、28歳、IT企業勤務、独身、週末はカフェ巡りとヨガが趣味、情報収集は主にInstagramのリール、悩みは仕事のストレスと肌荒れ」というレベルまで、その人物が実在するかのように鮮明に描き出すのです。

この**「たった一人のペルソナ」に深く突き刺さるコンテンツは、結果として、その背後にいる何万もの同じ悩みを持つ人々に届く**のです。

ステップ②|適切なSNSの選定

目的とターゲット(ペルソナ)が固まって初めて、**「どのSNSプラットフォームで戦うべきか」**が見えてきます。

ここで犯しがちなミスは、「リソースがないのに、全てのSNSに手を出してしまう」ことです。

先ほど解説した通り、**各SNSには独自の「文化」と「ユーザー層」**があります。

設定したペルソナが**「普段、TikTokで情報収集をしている」**のであれば、企業側がどれだけInstagramで美しい投稿を頑張っても、そのメッセージは届きません。

また、BtoBの「信頼性」を訴求したいのに、エンタメ性の強いTikTokを選ぶのは(洋服の青山のような高度な戦略がない限り)得策ではないでしょう。

自社の「目的」、ターゲットの「生息地」、そして提供できる「コンテンツの強み(ビジュアルか、専門知識か、速報性か)」。

この3つの円が最も大きく重なる場所こそが、自社がリソースを集中投下すべき、主戦場となるプラットフォームなのです。

ステップ③|投稿のトーン&マナー設計(ガイドライン整備)

プラットフォームが決まったら、**次に「どのような人格(ペルソナ)で語りかけるか」という「トーン&マナー(通称:トンマナ)」**を設計します。

これは、SNS運用における「ブランドの世界観」を統一し、一貫性を保つための、憲法のようなものです。

「ステップ①」で設定したターゲット・ペルソナに対して、自社はどのような「立ち位置」でコミュニケーションを取るのかを定義します。

例えば、**「親しみやすい、隣のお兄さん/お姉さん」なのか、「知識豊富で、頼りになる先生」なのか、「常に新しい発見をくれる、トレンドセッター」**なのか。

この「人格」によって、**使用する「言葉遣い(です・ます調、だ・である調、タメ口)」、許容する「絵文字・顔文字の範囲」、「ハッシュタグの付け方のルール」、「画像や動画の編集テイスト(色味、フォント)」**まで、すべてが決定されます。

この**「ガイドライン」を明文化しておく**ことで、担当者が複数人になっても、あるいは担当者が変わっても、「ブランドらしさ」がブレることを防ぐことができます。

この「一貫性」こそが、ユーザーに「安心感」と「信頼感」を与え、フォローし続ける理由となるのです。

ステップ④|運用体制と役割分担の明確化

SNS運用は、決して「一人の担当者」が孤独に背負うべき業務ではありません。

前述の通り、「企画」「制作」「投稿管理」「コメント対応」「分析」という多岐にわたる専門業務の集合体だからです。

これらすべてを一人で、しかも「他の業務と兼任しながら」行うのは、物理的に不可能であり、**必ず運用が破綻するか、担当者が燃え尽き(バーンアウト)**します。

理想的なのは、社内で「チーム」を組成することです。

全体の戦略とカレンダーを管理する**「ディレクター(責任者)」**。

コンテンツの企画と制作(撮影・編集・ライティング)を行う**「クリエイター」**。

日々の投稿作業とコメント対応を行う**「コミュニティ・マネージャー」**。

そして、数値を分析し、改善案を提言する**「アナリスト(分析官)」**。

もちろん、これらすべてを専任で揃えられる企業は稀でしょう。

しかし、少なくとも「誰が、どの業務に、責任を持つのか」という「役割分担」を明確化し、作業が「属人化(その人しかできない状態)」しないように、情報共有のルール(例えば、定例ミーティングの実施や、共有フォルダでのデータ管理)を徹底することが、継続的な運用のために最低限必要です。

この体制構築が自社リソースで困難であると判断した場合に、初めて**「外注(運用代行)」**という選択肢が現実味を帯びてきます。

ステップ⑤|分析・改善のサイクルを仕組み化する

最後のステップであり、**これを実行して初めて、SNS運用は「成長」**します。

それは、**「運用を『仕組み化』し、PDCAのサイクルを回し続ける」**ことです。

多くの企業が、**「投稿すること(Do)」で力尽きてしまい、最も重要な「分析(Check)」と「改善(Act)」**を怠っています。

これでは、「なぜ伸びたのか」「なぜスベったのか」が分からないまま、同じ失敗を繰り返すことになります。

最低でも**「週に1度」あるいは「月に1度」は、必ず「振り返りの時間」を確保**してください。

そのミーティングでは、事前に設定したKPI(フォロワー増減、リーチ数、エンゲージメント率など)の数値を「定量的」に確認します。

同時に、「どのような投稿がユーザーから好評だったか(コメントの内容など)」を「定性的」に分析します。

そして、**チーム全員で「今月の良かった点(KEEP)」「悪かった点(PROBLEM)」を洗い出し、来月は「何を試すか(TRY)」という具体的な「改善アクションプラン」**を決定するのです。

例えば、**「リール動画の冒頭1秒に、テロップを入れるように変更する」「Xの投稿時間を、朝8時から夜21時にテスト的にずらしてみる」**といった、具体的かつ実行可能なアクションです。

SNSのアルゴリズムやトレンドは、日進月歩で変化しています。

この**「分析・改善のサイクル」を仕組みとして定着させ、変化に柔軟に対応し続ける**ことこそが、SNS運用を成功に導く唯一の鍵なのです。

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

いとた

いとた現在、スキルオンではプロに学べるプレミアム個別相談会を行なっております!

在宅ワークに興味はあるけど、具体的に何をすればいいのかわからないという方は無料なのでお気軽に相談してください!

人生に新しい選択肢を彩る

いとた

いとたスキルオンの優秀な生徒、そしてフォロワー1万人を超えるインフルエンサーが直接代行サポートさせていただくインスタ運用代行は下記から資料をお受け取りください!

企業のSNS運用におけるリスクと注意点

SNSは、企業と顧客との距離を劇的に縮める強力なツールであると同時に、その「近さ」ゆえに、重大な「リスク」も内包しています。

「攻め」の戦略と同時に、「守り(リスク管理)」の体制を整えておくことは、企業がブランドを守る上で絶対に不可欠です。

炎上対策・コメント管理の基本

SNS運用において最も恐れられるのが、**不適切な投稿や対応が引き金となる「炎上(ネガティブな批判の殺到)」**です。

炎上は、たった一度のミスで、長年かけて築き上げてきたブランドの信頼を瞬時に失墜させる破壊力を持っています。

特に注意すべきは、「社会的に敏感な話題(政治、宗教、ジェンダー、差別など)」に対する無神経な言及や、「誤った情報(フェイクニュース)」の拡散、**「著作権・肖像権の侵害(無断転載など)」**です。

これらを防ぐためには、「個人の感覚」に頼るのではなく、明確な「投稿ガイドライン」を策定し、チーム全員が遵守することが求められます。

また、**ネガティブなコメントやクレームが寄せられた際の「対応フロー」**も、あらかじめ定めておく必要があります。

**「どのようなコメントを『削除・非表示』とするか(基本的には推奨されません)」「どのレベルの批判が来たら、担当者レベルではなく、上長や法務部にエスカレーション(報告・相談)するか」「謝罪する際の文言」**など、具体的なシナリオを想定したマニュアルを準備しておくのです。

重要なのは、**「誠実さ」と「スピード」**です。

問題が発生した際に、隠蔽(いんぺい)しようとしたり、無視したりすることは、火に油を注ぐ最悪の対応となります。

社内アカウント運用のルール整備

「炎上」のリスクは、何も「社外」からだけ来るものではありません。

「社内」の運用体制の不備が、思わぬ事故を引き起こすケースも後を絶ちません。

最も古典的かつ危険なミスが、**「個人のアカウントと、企業(公式)アカウントの『誤爆』」**です。

担当者が、私的な(時には不適切な)投稿を、うっかり企業アカウントで発信してしまう事故です。

これを防ぐためには、**SNSを投稿する「端末(デバイス)」を明確に分ける(例:会社支給のスマホからしか投稿しない)**ことや、**そもそも「担当者個人のスマホに、公式アカウントのログイン情報を入れさせない」**といった物理的なルールが有効です。

また、**公式アカウントの「パスワード管理」**も極めて重要です。

退職した社員がログイン情報を保持したままであったり、安易なパスワードを設定していたために「乗っ取り」被害に遭ったりする事例も散見されます。

パスワードは定期的に変更し、アクセス権限を持つ担当者を最小限に絞るという、基本的なセキュリティ対策を徹底せねばなりません。

投稿ミスや誤解を防ぐチェックフローの構築

人間の行う作業である以上、「タイプミス(誤字脱字)」や「画像の貼り間違え」「リンク先のURLミス」といった、ヒューマンエラーをゼロにすることはできません。

しかし、これらの**「うっかりミス」が、企業の信頼性を大きく損ねる**ことも事実です。

特に、商品の「価格」や「キャンペーン期間」を間違えて告知してしまった場合、顧客に多大な迷惑をかけ、景品表示法などの法律に抵触する恐れすらあります。

こうしたミスを防ぐ唯一の方法は、「投稿前のダブルチェック体制(承認フロー)」を構築することです。

担当者が作成した投稿(画像、キャプション、ハッシュタグ、リンク先)を、必ず「別の目(上長や、チームの別メンバー)」が確認し、承認(OK)を出してから、初めて「投稿予約」または「公開」するというフローを徹底するのです。

その際、**「誤字脱S字はないか」「事実に誤りはないか」「ブランドのトーン&マナーに沿っているか」「炎上の火種になる表現はないか」**といった、**独自の「チェックリスト」**を作成し、それに沿って確認することで、ミスの発生を大幅に軽減できます。

面倒に思えるかもしれませんが、**この「ひと手間」こそが、企業のブランドを守る「防波堤」**となるのです。

企業のSNS運用は外注すべき?自社と代行の比較と判断軸

これまでに述べた**「戦略の複雑さ」「業務の多さ」「リスク管理の重要性」を鑑みた時、「本当にこれらすべてを自社でまかなうべきか?」**という疑問が湧き上がってくるのは、至極当然のことです。

ここで再び、**「自社(インハウス)運用」と「外注(SNS運用代行)」**という選択肢について、どのような企業がどちらに向いているのか、具体的な判断軸を提示します。

自社運用のメリット・デメリット

再度の整理となりますが、自社運用の最大のメリットは、**「ブランドへの熱量」と「顧客理解の深さ」、そして「リアルタイムの対応スピード」**です。

顧客からの微妙なニュアンスの質問や、社内の緊急事態に対して、即座に、かつ「自社の言葉」で対応できるのは、内部の人間ならではの強みです。

また、運用を通じて得られた「顧客の生の声」や「分析データ」といったノウハウが、すべて「社内の資産」として蓄積される点も、中長期的な視点では計り知れないメリットと言えます。

一方で、デメリットは、**「担当者のリソース不足」と「専門性の欠如」**に尽きます。

専任担当者を置けない場合、「通常業務の片手間」での運用となり、コンテンツの質が低下したり、投稿が途絶えがちになったりするのは、目に見えています。

また、SNSの最新アルゴリズムや、高度な動画編集技術、データ分析の専門知識を、担当者一人が独学でキャッチアップし続けるのは、非常に困難であり、運用が「自己流」になって成果が出ない、という負のループに陥りがちです。

SNS運用代行(外注)に向いている企業の特徴

では、どのような企業が**「外注」を積極的に検討すべき**なのでしょうか。

私が考える**「代行に向いている企業」**の特徴は、主に以下の3つです。

第一に、**「SNSに割ける時間や人手(リソース)が、社内に絶対的に足りない」**企業です。

専任担当者を置く余裕がなく、兼任担当者も疲弊しきっている状態であれば、無理に自社で続けるよりも、プロに任せて安定した運用体制を確保する方が、賢明な経営判断と言えるでしょう。

第二に、**「デザインや動画編集、データ分析といった専門知識が、社内に全くない」**企業です。

特にInstagramやTikTok、YouTubeなど、クリエイティブの質が成果に直結するプラットフォームにおいて、素人感のある投稿を続けていても、ブランドイメージを損ねるだけになりかねません。

**「餅は餅屋」**として、高品質なクリエイティブと戦略的な分析を外部の専門家に求めるのは、合理的な選択です。

第三に、**「短期間で、安定した投稿と確実な成果(フォロワー増や売上貢献)を出したい」**と考えている企業です。

自社でゼロからノウハウを蓄積するには時間がかかりますが、既に実績のある運用代行会社は、**成果を出すための「勝ちパターン」**を知っています。

新規事業の立ち上げや、競合に一気に追いつきたいといったフェーズでは、時間を買う」という意味で、外注は強力なブースターとなり得ます。

外注先(運用代行会社)を選ぶときのチェックポイント

ただし、**「外注すれば、すべて丸投げでOK」**と考えているとしたら、その運用は十中八九、失敗します。

なぜなら、外注先は「運用のプロ」ではあっても、「あなたの会社のビジネスのプロ」ではないからです。

成果を出すためには、自社と外注先が「二人三脚」となり、密に連携する「パートナー」となる必要があります。

そのために、**外注先を選ぶ際には、以下の「チェックポイント」**を必ず確認してください。

最も重要なのは、**「『誰が』自社の担当ディレクターになるか」**です。

代行会社の「会社としての実績」がどれだけ立派でも、実際にあなたの会社を担当する「個人」のスキルと情熱が低ければ、成果は出ません。

**「どのような実績を持つディレクターがつくのか」**を、契約前に必ず確認すべきです。

次に、**「投稿のクオリティが、自社のブランドイメージと合致しているか」**です。

その会社が過去に制作した**「ポートフォリオ(制作実績)」**を見せてもらい、デザインのテイストや、キャプションの文章力が、自社の目指す方向性と合っているかを厳しく見極めてください。

そして最後に、**「単なる『投稿作業』の代行で終わっていないか」**という点です。

「月〇回の投稿をします」というだけの作業代行会社ではなく、「投稿後の『分析』と、それに基づく『改善提案』までをセットで」提供し、戦略設計やマネタイズ(売上への貢献)まで踏み込んで提案してくれる、**「戦略パートナー」**となり得る会社を選ぶことが、外注を成功させる最大の鍵です。

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

いとた

いとた現在、スキルオンではプロに学べるプレミアム個別相談会を行なっております!

在宅ワークに興味はあるけど、具体的に何をすればいいのかわからないという方は無料なのでお気軽に相談してください!

人生に新しい選択肢を彩る

いとた

いとたスキルオンの優秀な生徒、そしてフォロワー1万人を超えるインフルエンサーが直接代行サポートさせていただくインスタ運用代行は下記から資料をお受け取りください!

まとめ|企業のSNS運用は戦略設計とパートナー選びがカギ

企業におけるSNS運用は、もはや「流行り」や「オプション」ではありません。

消費者の購買行動がデジタル上で完結し、リアルな「口コミ」が何よりも重視される現代において、**顧客と直接、かつ継続的な関係性を築くための「必須戦略」**であり、**中核的な「経営資産」**です。

しかし、その運用は**「なんとなく投稿する」という「作業」では、絶対に成果が出ない**ほど、高度化・専門化しています。

「誰に、何のために届けるのか」という明確な「目的設定」。

「自社らしさ」を一貫して伝える「トーン&マナーの設計」。

そして、投稿して終わりではなく、「分析」と「改善」のサイクルを高速で回し続ける「PDCAの仕組み化」。

これら**「戦略設計」の段階**で、その運用の成否は、ほぼ決まってしまうのです。

SNS運用は、**短距離走ではなく、中長期的な視点が求められる「マラソン」**です。

目先の「フォロワー数」や「いいね!」の数に一喜一憂するのではなく、自社の「ファン」を着実に育て、ブランドという「資産」を築き上げているかという視点を持ち続けることが重要です。

その長い道のりを走り抜くために、**担当者が「属人化」して燃え尽きてしまわないような「運用体制」**を、社内に構築しなければなりません。

そして、もし自社のリソースや専門知識だけでは、そのマラソンを走り切るのが困難だと判断するのであれば、無理なく、確実に成果を出すための「パートナー」として、「運用代行(外注)」を選択肢に加えることは、極めて賢明な戦略的判断と言えるでしょう。

あなたの会社のSNS運用が、単なる「コスト」から、未来を生み出す「投資」へと変わることを、心から願っています。

あなたはインスタ運用代行という在宅ワークの選択肢を知っていますか?

未経験者から身につけるスキルとして最もおすすめ。

今企業が欲しがっているSNS運用できる人材として働くこともできる。

いとた

いとたスキルオンに任せてください!

インスタ運用代行の基本から具体的な案件獲得法

僕たちが全て教えていますよ!

少しでも自由な働き方に興味がある方。

好きな時間・場所で働ける生活に興味がある方。

少しでも当てはまる人は「スキルオン」をチェックしてみてください!

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

在宅ワークを叶えたいなら、Skill On(スキル・オン)で今の働き方を変える!

スキルオンは、「在宅ワークで自分らしい働き方を叶える」をコンセプトにしたインスタ運用代行スクールです。

未経験からでも始められる実践的なスキル教育を軸に、「ゼロからでもスキルから案件獲得までサポート」を徹底しております。

スキルが学べるだけでなく、「やり切る環境」「仲間との出会い」といった、長く働き続けるための土台づくりも大切にしています。

案件獲得率8割超え、未経験でも確実に成長するカリキュラム

「未経験で自信がない…」という人でも安心してください。

スキルオンでは、完全未経験の方でも数多くの方が実際に成果をあげています。

-

「時間の使い方が下手」と自己嫌悪。そんな受講生がたった2ヶ月でインスタ運用代行案件を2案件獲得できた理由。

-

隙間時間、諦めていませんか?看護師ママが「スマホ1台」で始めた在宅ワーク。2ヶ月で3案件獲得した「時間の使い方」

-

知識ゼロの大学1年生が、たった2ヶ月で「稼ぐ自信」を手に入れた物語。将来の起業を見据え、在宅ワーク未経験から案件獲得に至った軌跡

-

転勤族の主婦が未経験から「インスタ運用代行」で月5万稼ぐまでの全記録【在宅ワークのリアル】

-

ただのパート主婦が講座入会後たった2ヶ月でインスタ運用代行15万フォロワーの大型案件獲得!

-

SNS副業未経験から1ヶ月でインスタ運用代行案件3件獲得!大学院生が語る「選ばれる」ための本質とマインドセット

いとた

いとた対談記事だけでなく動画もあるのでぜひチェックしてみてください!

いかがでしょうか?

これほどまでに成果の出るスクールは少なく、本気で成果に対してコミットさせていただきます。

在宅ワークで新しい働き方の実現を一緒に叶えませんか?

「興味はあるけれど、いきなり講座に申し込むのは不安…」という方もいますよね。

そんな方に向けて、月5万円を叶えるInstagram運用代行完全攻略12大特典とプレミアムセミナーの申し込みを特別にプレゼントさせていただきます。

「将来に漠然とした不安がある」「副業を始めたいけど何からやれば…」という方は、登録して特典を全て受け取り学んでみてください。

そして、本当にいいな・信頼できるなと感じた方はぜひスキルオンにお申し込みください。

あなたの在宅ワークを叶え、新しい働き方の選択肢を広げるきっかけになるはずです。

LINE追加ですぐにご覧いただけます。ぜひご参加ください!

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

いとた

いとた現在、スキルオンではプロに学べるプレミアム個別相談会を行なっております!

在宅ワークに興味はあるけど、具体的に何をすればいいのかわからないという方は無料なのでお気軽に相談してください!

人生に新しい選択肢を彩る

いとた

いとたスキルオンの優秀な生徒、そしてフォロワー1万人を超えるインフルエンサーが直接代行サポートさせていただくインスタ運用代行は下記から資料をお受け取りください!