「インスタグラムって、本当に飲食店の集客に効果があるのだろうか」。

そう感じている飲食店経営者の方は、決して少なくありません。

いとた

いとたインスタ運用代行スクール

「スキルオン」です!

当メディアのテーマは、

「在宅ワークを通して新しい人生を彩る」

下は大学生、上は還暦を超えた方や

シングルマザー・パートの方など未経験者。

そんな人達でも、

たった2ヶ月で案件獲得率を80%超えを

実現している本物の講座です。

さらに、プロの現役インフルエンサーが

直接指導する環境を整えております。

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

「毎日投稿を頑張っているのに、一向に来店につながらない」。

「そもそも、何をどう投稿すればお客様の心に響くのか、その正解が見つからない」。

「貴重な時間と労力を割いても、結局は売上に結びつかないのではないか」。

集客に関するこうした根深い不安や疑問が、あなたの心のブレーキになっているかもしれません。

ですが、断言します。

インスタグラムは、現代の飲食店経営において最も強力かつ低コストで、新規のお客様にアプローチできる集客ツールの一つです。

料理の持つ「シズル感」や、お店が大切にしている「世界観」を、視覚的に、そして直感的に伝えられる力を持っています。

この記事では、単なる機能の紹介や表面的なテクニックに終始するつもりはございません。

アカウントの設計思想から日々の具体的な運用術、そしてお客様の心を動かし「行きたい」と思わせるコンテンツの作り方まで、私がこれまで支援してきた多くの飲食店の成功と失敗の経験から導き出した、実践的なノウハウを徹底的に解説していきます。

この記事を読み終える頃には、あなたの頭の中にあった「不安」や「疑問」は、「自分の店でも今すぐに実践してみよう」という確かな「自信」と「具体的な行動計画」に変わっているはずです。

ぜひ、最後までじっくりと読み進めてください。

あなたはインスタ運用代行という在宅ワークの選択肢を知っていますか?

未経験者から身につけるスキルとして最もおすすめ。

今企業が欲しがっているSNS運用できる人材として働くこともできる。

いとた

いとたスキルオンに任せてください!

インスタ運用代行の基本から具体的な案件獲得法

僕たちが全て教えていますよ!

少しでも自由な働き方に興味がある方。

好きな時間・場所で働ける生活に興味がある方。

少しでも当てはまる人は「スキルオン」をチェックしてみてください!

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

在宅ワークを叶えたいなら、Skill On(スキル・オン)で今の働き方を変える!

スキルオンは、「在宅ワークで自分らしい働き方を叶える」をコンセプトにしたインスタ運用代行スクールです。

未経験からでも始められる実践的なスキル教育を軸に、「ゼロからでもスキルから案件獲得までサポート」を徹底しております。

スキルが学べるだけでなく、「やり切る環境」「仲間との出会い」といった、長く働き続けるための土台づくりも大切にしています。

案件獲得率8割超え、未経験でも確実に成長するカリキュラム

「未経験で自信がない…」という人でも安心してください。

スキルオンでは、完全未経験の方でも数多くの方が実際に成果をあげています。

-

知識ゼロの大学1年生が、たった2ヶ月で「稼ぐ自信」を手に入れた物語。将来の起業を見据え、在宅ワーク未経験から案件獲得に至った軌跡

-

ただのパート主婦が講座入会後たった2ヶ月でインスタ運用代行15万フォロワーの大型案件獲得!

-

転勤族の主婦が未経験から「インスタ運用代行」で月5万稼ぐまでの全記録【在宅ワークのリアル】

-

「時間の使い方が下手」と自己嫌悪。そんな受講生がたった2ヶ月でインスタ運用代行案件を2案件獲得できた理由。

-

Instagram(インスタグラム)運用代行スクール「Skill.On(スキル・オン)」の評判・口コミは怪しいし本当?リアルな料金から内容を運営が完全暴露

-

SNS副業未経験から1ヶ月でインスタ運用代行案件3件獲得!大学院生が語る「選ばれる」ための本質とマインドセット

いとた

いとた対談記事だけでなく動画もあるのでぜひチェックしてみてください!

いかがでしょうか?

これほどまでに成果の出るスクールは少なく、本気で成果に対してコミットさせていただきます。

在宅ワークで新しい働き方の実現を一緒に叶えませんか?

「興味はあるけれど、いきなり講座に申し込むのは不安…」という方もいますよね。

そんな方に向けて、月5万円を叶えるInstagram運用代行完全攻略12大特典とプレミアムセミナーの申し込みを特別にプレゼントさせていただきます。

「将来に漠然とした不安がある」「副業を始めたいけど何からやれば…」という方は、登録して特典を全て受け取り学んでみてください。

そして、本当にいいな・信頼できるなと感じた方はぜひスキルオンにお申し込みください。

あなたの在宅ワークを叶え、新しい働き方の選択肢を広げるきっかけになるはずです。

LINE追加ですぐにご覧いただけます。ぜひご参加ください!

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

いとた

いとた現在、スキルオンではプロに学べるプレミアム個別相談会を行なっております!

在宅ワークに興味はあるけど、具体的に何をすればいいのかわからないという方は無料なのでお気軽に相談してください!

人生に新しい選択肢を彩る

いとた

いとたスキルオンの優秀な生徒、そしてフォロワー1万人を超えるインフルエンサーが直接代行サポートさせていただくインスタ運用代行は下記から資料をお受け取りください!

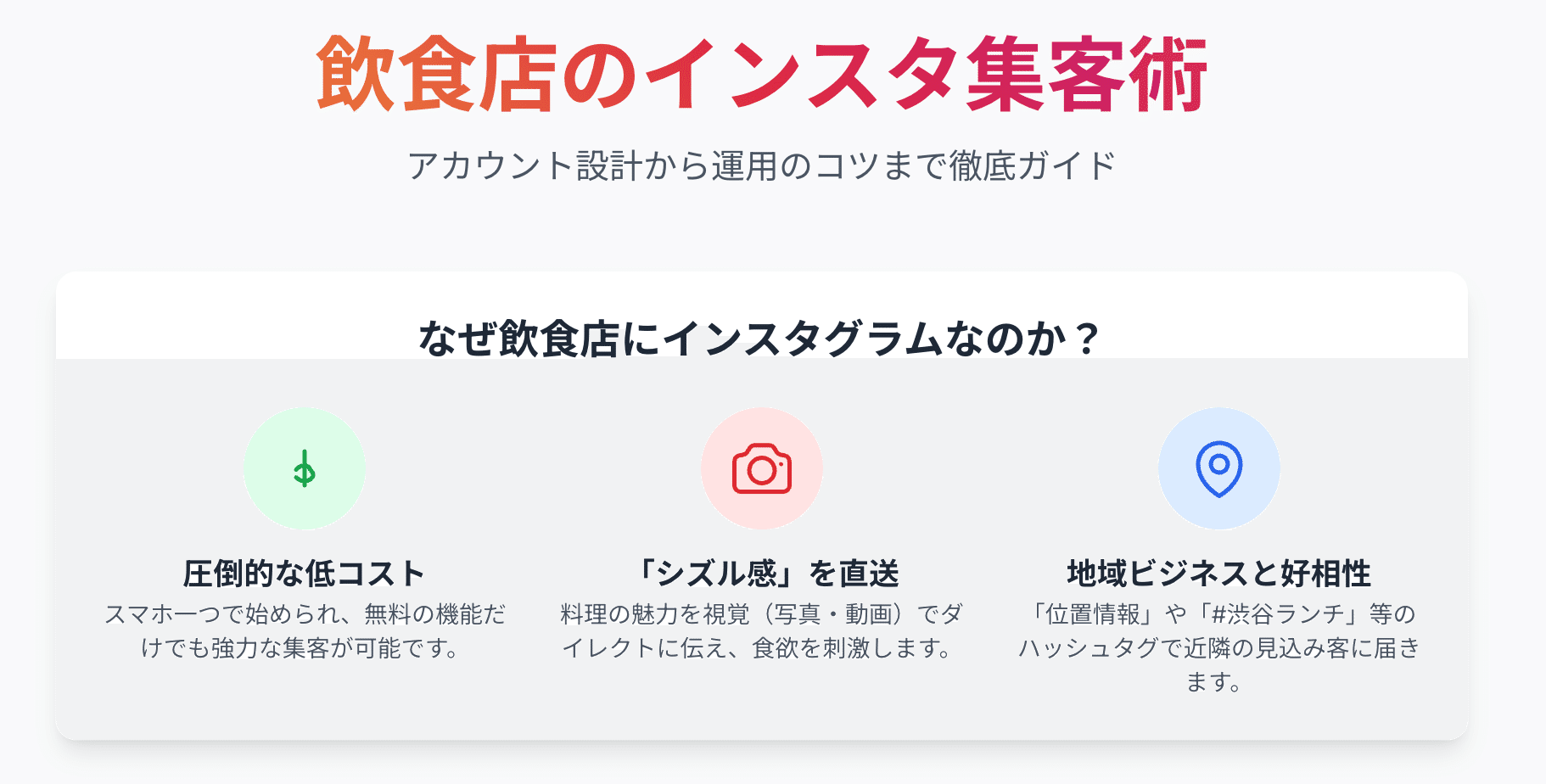

飲食店が今すぐインスタ集客を始めるべき本質的な理由

飲食店が集客のために活用できるSNSは、X(旧Twitter)やTikTok、Facebookなど、実に多様化しています。

その数ある選択肢の中で、なぜ特にインスタグラムが飲食店にとって最適解となり得るのでしょうか。

多くの飲食店がインスタ集客に力を注ぎ、実際に目覚ましい成果を上げている背景には、他のSNSにはない明確な理由が存在するのです。

まず何よりも、従来の広告媒体と比較して、圧倒的に低コストで新規顧客にアプローチできる点が挙げられます。

アカウントを開設し、基本的な運用を行うだけであれば、そこに費用は一切発生しません。

必要なのは、あなたのポケットに入っているスマートフォン一台と、お店の魅力を伝えたいという情熱だけなのです。

高価な一眼レフカメラや専門的な撮影機材がなくとも、スマートフォンのカメラ性能が飛躍的に向上した今、工夫次第でプロ顔負けの魅力的な写真を撮影することは十分に可能です。

もちろん、より多くの人々にリーチするために有料広告(メタ広告)を利用する選択肢もありますが、それも1日に数百円という少額からスタートできるため、予算が限られている個人経営の飲食店であっても、安心して挑戦できる懐の深さがあります。

テレビCMや雑誌広告、あるいはグルメ情報サイトへの高額な掲載料を考えれば、このコストパフォーマンスの高さは計り知れない魅力と言えるでしょう。

次に、飲食店の生命線である「料理の魅力」を、視覚情報を通じて最もダイレクトに伝えられるメディア特性が挙げられます。

飲食店にとって、料理の「見た目」は、味や香りと同じくらい集客において重要なファクターです。

インスタグラムは、写真や動画(特にリールと呼ばれる短尺動画)をメインコンテンツとするSNSであるがゆえに、料理の持つ力を最大限に発揮できるプラットフォームなのです。

テキストだけでは伝えきれない、熱々の鉄板から立ち上る湯気、ナイフを入れた瞬間に溢れ出す肉汁、新鮮な野菜の鮮やかな色彩、そして丁寧に仕上げられた美しい盛り付け。

これら「シズル感」溢れる視覚情報が、画面の向こう側にいるユーザーの五感と食欲を強烈に刺激し、「今すぐこのお店に行って、これを食べたい」という抗いがたい来店動機を創出します。

特にミレニアル世代やZ世代といった若い層は、飲食店を選ぶ際に「インスタ映え」するかどうか、つまりインスタグラム上で魅力的に見えるかどうかを非常に重視する傾向にあります。

彼らにとって、美味しそうな料理写真や洗練された店内の写真は、それ自体が来店する「目的」となり得るのです。

魅力的な写真がユーザーによって拡散されれば、それは想像を絶するほどの強力な宣伝効果を生み出す可能性を秘めています。

そして三つ目の理由として、地域密着型、いわゆる「ローカルビジネス」である飲食店との親和性が極めて高いことが挙げられます。

インスタグラムには、投稿に店舗の「位置情報(ジオタグ)」を付与する機能や、「ハッシュタグ(#)」機能が標準搭載されています。

これらの機能を戦略的に活用することで、お店の近隣に住んでいたり、その地域で飲食店を探していたりする、まさに「今、来店する可能性が最も高い」ユーザー層に、効率的かつピンポイントで情報を届けることが可能になるのです。

例えば、あなたが渋谷でランチ営業をしているカフェのオーナーだとしましょう。

投稿に「#渋谷ランチ」や「#渋谷カフェ巡り」といった地域名と業態を組み合わせたハッシュタグを付け、さらに店舗の正確な位置情報をタグ付けして投稿します。

すると、渋谷周辺で「今日のランチ、どこにしようかな」とインスタグラムで検索している人の画面に、あなたのカフェの投稿が表示される確率が格段に上がります。

これは、かつてのように駅前でチラシを配ったり、地域の情報誌に広告を出したりするよりも、はるかにターゲットを絞り込んだ、効率的なアプローチと言えるでしょう。

地元のお客様からの「いつも見てます」「この前行ってきました」といった温かいコメントや、お客様自身が撮影した料理写真にあなたのお店のアカウントをタグ付けしてくれる(メンション)行為は、何物にも代えがたい「口コミ効果」を生み出します。

さらに、地域に深く根ざした個人店ならではの、マニュアル化されていない温かな接客の様子や、常連のお客様との和やかな交流、シェフの料理に対する真摯な姿勢といった「人間味」をインスタグラムで発信することで、大手チェーン店では決して味わうことのできない「この店だけの特別な価値」を演出できます。

このような地域コミュニティとの強固な結びつきこそが、一時的な流行に左右されない、熱心なリピーター(=ファン)を獲得するための鍵となるのです。

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

いとた

いとた現在、スキルオンではプロに学べるプレミアム個別相談会を行なっております!

在宅ワークに興味はあるけど、具体的に何をすればいいのかわからないという方は無料なのでお気軽に相談してください!

人生に新しい選択肢を彩る

いとた

いとたスキルオンの優秀な生徒、そしてフォロワー1万人を超えるインフルエンサーが直接代行サポートさせていただくインスタ運用代行は下記から資料をお受け取りください!

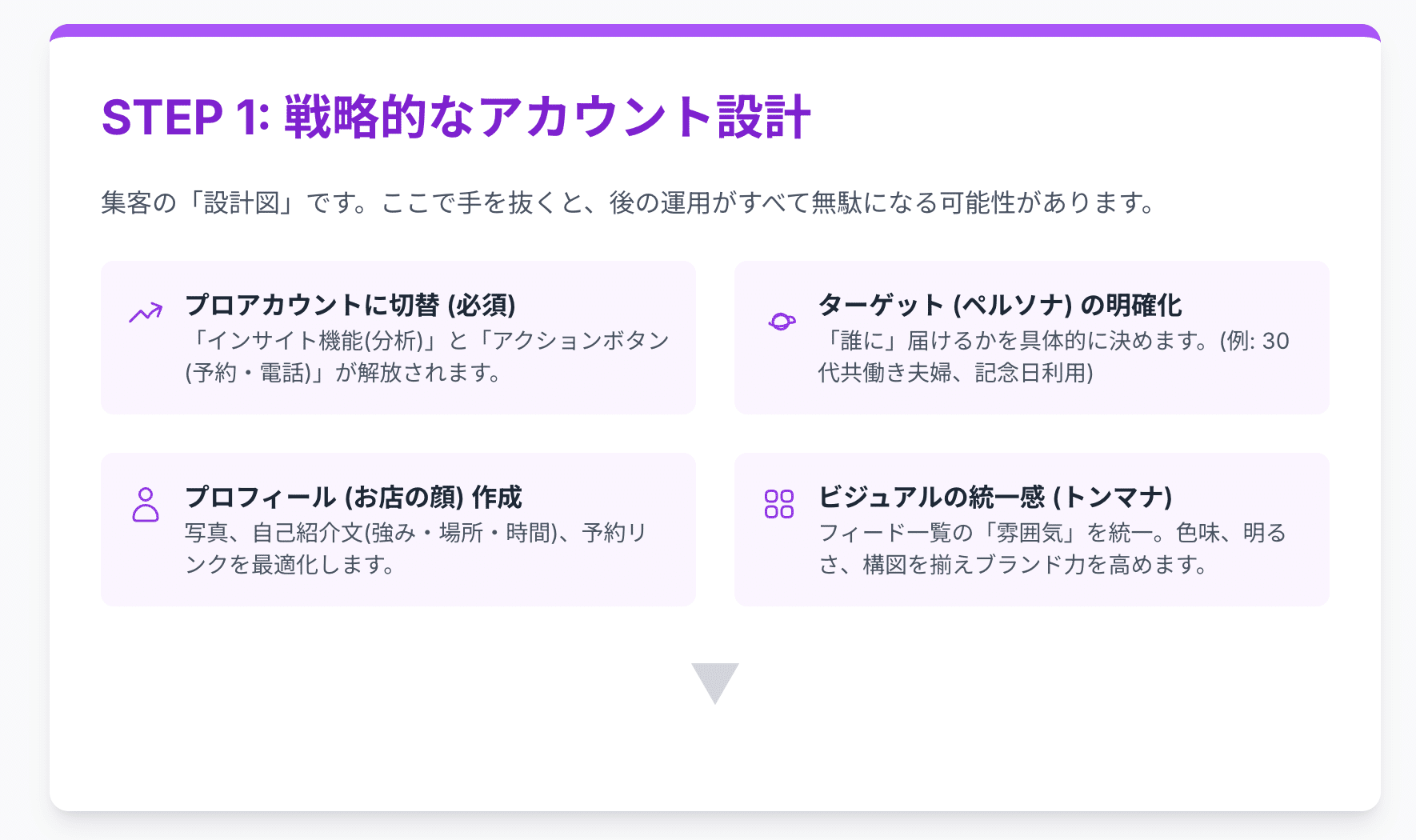

すべてはここから始まる|集客につながるインスタアカウント設計

インスタ集客を成功させるためには、家づくりにおける設計図と同じように、アカウントの「設計」段階が決定的に重要です。

この初期設計をどれだけ深く、戦略的に行えるかが、後の集客効果を最大化できるかどうかの分水嶺となります。

ここで手を抜いてしまうと、どれだけ美しい写真を投稿し続けても、それが「売上」という成果に結びつくことは難しくなるでしょう。

この章では、単なる機能設定に留まらない、集客というゴールから逆算した戦略的なアカウント構築の方法を、順を追って詳しく解説していきます。

ビジネスアカウントへの切り替えと基本設定の真意

まず、インスタ集客を本格的にスタートするならば、現在のアカウントが「個人アカウント」になっていないかを確認してください。

もし個人アカウントのままであれば、今すぐに「プロアカウント(ビジネスアカウント)」へ切り替える必要があります。

これは単なる名称変更ではなく、集客を行う上で不可欠な「武器」を手に入れるための、必須のステップなのです。

設定方法は非常に簡単で、プロフィール画面の「設定」メニューから「プロアカウントに切り替える」を選択し、画面の指示に従うだけです。

業種(カテゴリ)の選択では、「レストラン」「カフェ」「居酒屋」など、あなたのお店に最も近いものを正確に選びましょう。

なぜビジネスアカウントへの切り替えが必須なのか、その最大の理由は「インサイト機能」が利用可能になるからです。

インサイト機能とは、あなたの投稿がどれだけの人に見られたか(リーチ数)、プロフィールにどれだけの人がアクセスしたか、フォロワーがどの時間帯に最もアクティブかといった、詳細な分析データを確認できるツールのことです。

このデータ(=お客様の声なき声)を読み解くことなしに、効果的なインスタ運用はあり得ません。

勘や経験だけに頼った闇雲な運用から脱却し、データに基づいた論理的な改善(PDCA)を回すための、まさに「羅針盤」を手に入れる作業なのです。

さらに、ビジネスアカウントにすることで、プロフィール欄に「電話番号」や「メールアドレス」、「道順(住所)」といった情報を表示させ、ユーザーがタップ一つでアクション(予約の電話、店舗へのナビゲーション)を起こせる「アクションボタン」を設置できます。

もし、外部の予約システムを導入しているのであれば、「予約する」ボタンを設置することも可能です。

これらは、インスタグラムであなたのお店に興味を持ったユーザーの「行きたい」という熱量を、そのまま「来店予約」という具体的な行動に直結させるための、非常に重要な導線設計となります。

この導線を整えることが、アカウント設計の第一歩なのです。

「誰に」届けるか|メイン顧客となるターゲットの明確化

アカウントの基本設定が完了したら、次に最も時間をかけて考えるべきは、「あなたのお店は、どのようなお客様に来店してもらいたいか」というターゲットの明確化、すなわち「ペルソナ設定」です。

「すべての人に来てほしい」という考えは、残念ながら「誰の心にも響かない」という結果を招きます。

効果的なインスタ集客を行うためには、あなたのお店が発信する情報を受け取る「たった一人の理想のお客様(ペルソナ)」を、具体的かつ鮮明に描き出す必要があるのです。

年齢層、性別、職業、居住エリア、ライフスタイル、趣味嗜好、そして「なぜ、あなたのお店を選ぶのか」という来店動機まで、深く掘り下げて設定しましょう。

例えば、私が以前コンサルティングを担当した、都心から少し離れた住宅街にあるイタリアンレストランの例でお話しします。

そのお店が設定したペルソナは、「30代後半の夫婦。共働きで子供はいない(DINKs)。食への関心が高く、週末の外食には少し贅沢をしてでも、質の高い食材と落ち着いた空間、そして丁寧なサービスを求めている。記念日や特別な日のディナーとして店を探している」といったものでした。

ここまでターゲット像が明確になると、発信するべきコンテンツの方向性が自ずと定まってきます。

このペルソナに向けて発信すべきは、安さやボリューム感をアピールする投稿ではなく、シェフが厳選した旬の食材の紹介、こだわりの調理法、ワインとのペアリングの提案、そして記念日プレートの美しい写真といった「質の高さ」や「特別感」を伝えるコンテンツであることは明らかです。

投稿に添える文章のトーンも、若者向けのフランクなものではなく、落ち着いた、それでいて温かみのある丁寧な言葉遣いが求められるでしょう。

このように、明確なターゲット(ペルソナ)を設定することで、投稿する写真の雰囲気、キャプション(文章)のトーン、使用するハッシュタグまで、アカウント全体の「世界観」に一貫性が生まれます。

集客につながるアカウント設計とは、この「一貫性」をいかに構築するかにかかっているのです。

店舗の「顔」を作る|効果的なプロフィール作成のポイント

プロフィール画面は、ユーザーがあなたのアカウントを訪れた際に、真っ先に目にする「店舗の顔」とも言える非常に重要なエリアです。

ユーザーは、このプロフィール画面をわずか数秒見ただけで、そのアカウントをフォローするか、あるいは「自分には関係ない」と判断して離脱するかを決めてしまいます。

この限られたスペースと時間の中で、いかにして店舗の魅力を凝縮し、ターゲットに「刺さる」メッセージを伝えられるかが勝負なのです。

まず、アカウント名(ユーザーネーム)は、店舗名がストレートに伝わる、シンプルで覚えやすいものが理想です。

店名が日本語の場合は、ローマ字表記だけでなく、検索されやすいようにカタカナやひらがなを併記する工夫も有効でしょう。

プロフィール写真は、お店の「象徴」となるものを選びます。

視認性が高い店舗のロゴマーク、洗練された外観の写真、あるいは最も自信のある「シグネチャーメニュー(看板料理)」の写真などが候補となります。

小さな円の中に表示されるため、ごちゃごちゃと情報量が多い写真ではなく、一目で「何のお店か」が伝わるような、インパクトと明瞭さを兼ね備えたビジュアルが求められます。

そして、最も重要なのが「プロフィール文(自己紹介文)」です。

ここでは、限られた文字数の中で、①何のお店か(業態・ジャンル)、②どこにあるのか(最寄り駅や目印)、③どんな特徴があるのか(お店の強み・こだわり)、④営業時間や定休日、そして⑤来店してほしいお客様への呼びかけ、といった情報を簡潔かつ魅力的に記載する必要があります。

例えば、「【渋谷駅徒歩5分】契約農家直送の有機野菜を使った手作りパスタが自慢の隠れ家イタリアン。ソムリエ厳選の自然派ワインとご一緒に。記念日ディナーにも◎ 営業時間:18:00-23:00 (火曜定休) ご予約はプロフィールのリンクから」といった具合です。

特に、「手作りパスタ」「有機野菜」「隠れ家」「自然派ワイン」「記念日ディナー」といった、ターゲット(ペルソナ)の心に響くであろう「キラーワード」を散りばめることが重要です。

単なる情報の羅列ではなく、「このお店に行けば、こんな素敵な体験ができそうだ」とユーザーに期待感を抱かせるような、血の通った言葉で表現することを心がけてください。

ウェブサイトのURLを設置できる唯一の場所(現在はストーリーズにもリンク設置可能ですが、プロフィールは別格です)ですので、グルメサイトの店舗ページ、自社の公式ウェブサイト、あるいは予約フォームへのリンクを必ず設定し、来店への導線を確保しましょう。

<h3>ブランド力を高める統一感のあるビジュアル戦略</h3>

インスタグラムは、その名の通り「瞬間(Instant)」を「電報(Telegram)」のように伝えるメディアですが、こと飲食店のアカウントにおいては、個々の投稿の魅力だけでなく、プロフィール画面を開いたときに一覧表示される「フィード(投稿一覧)」全体の見た目が極めて重要になります。

このフィード全体で表現される「統一感(トーン&マナー、通称トンマナ)」こそが、あなたのお店の「ブランドイメージ」を構築し、他店との圧倒的な差別化を生み出す源泉となるのです。

ユーザーは、無意識のうちにそのフィード全体の雰囲気から、お店の「センス」や「こだわり」を読み取ろうとします。

フィード全体の色調(例えば、温かみのある暖色系、クールでスタイリッシュな寒色系、明るく清潔感のある白基調など)や、写真の明るさ(露出)、鮮やかさ(彩度)、構図などを一定のルールで統一することで、プロフェッショナルで洗練された印象を与え、見る人に安心感と信頼感を抱かせることができます。

最近のスマートフォンアプリには、優秀な写真編集機能や「プリセット(フィルター)」機能が搭載されているものが多いため、専門的な知識がなくても、一定のトンマナを維持することは十分に可能です。

大切なのは、「この写真がフィードに並んだ時に、世界観を壊さないか」という視点を常に持って、投稿する写真を選ぶ(あるいは編集する)ことです。

さらに一歩進んで、投稿のレイアウトパターン(例えば、「料理写真」「店内写真」「スタッフの写真」を3列ごとに規則的に配置する、あるいは9投稿で1枚の大きな写真が完成するようなグリッドデザインを採用するなど)を決めておくことも、視覚的なインパクトを高める上で非常に効果的な戦略です。

この統一感のあるビジュアル戦略は、単に「おしゃれに見える」というレベルの話ではありません。

それは、あなたのお店が何を大切にし、どんな価値観を持っているかを視覚的に雄弁に語る「サイレント・マジョリティ(物言わぬ多数派)」へのメッセージであり、その世界観に共感してくれた「質の高い」フォロワー(=未来の優良顧客)を引き寄せるための、強力な磁石となるのです。

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

いとた

いとた現在、スキルオンではプロに学べるプレミアム個別相談会を行なっております!

在宅ワークに興味はあるけど、具体的に何をすればいいのかわからないという方は無料なのでお気軽に相談してください!

人生に新しい選択肢を彩る

いとた

いとたスキルオンの優秀な生徒、そしてフォロワー1万人を超えるインフルエンサーが直接代行サポートさせていただくインスタ運用代行は下記から資料をお受け取りください!

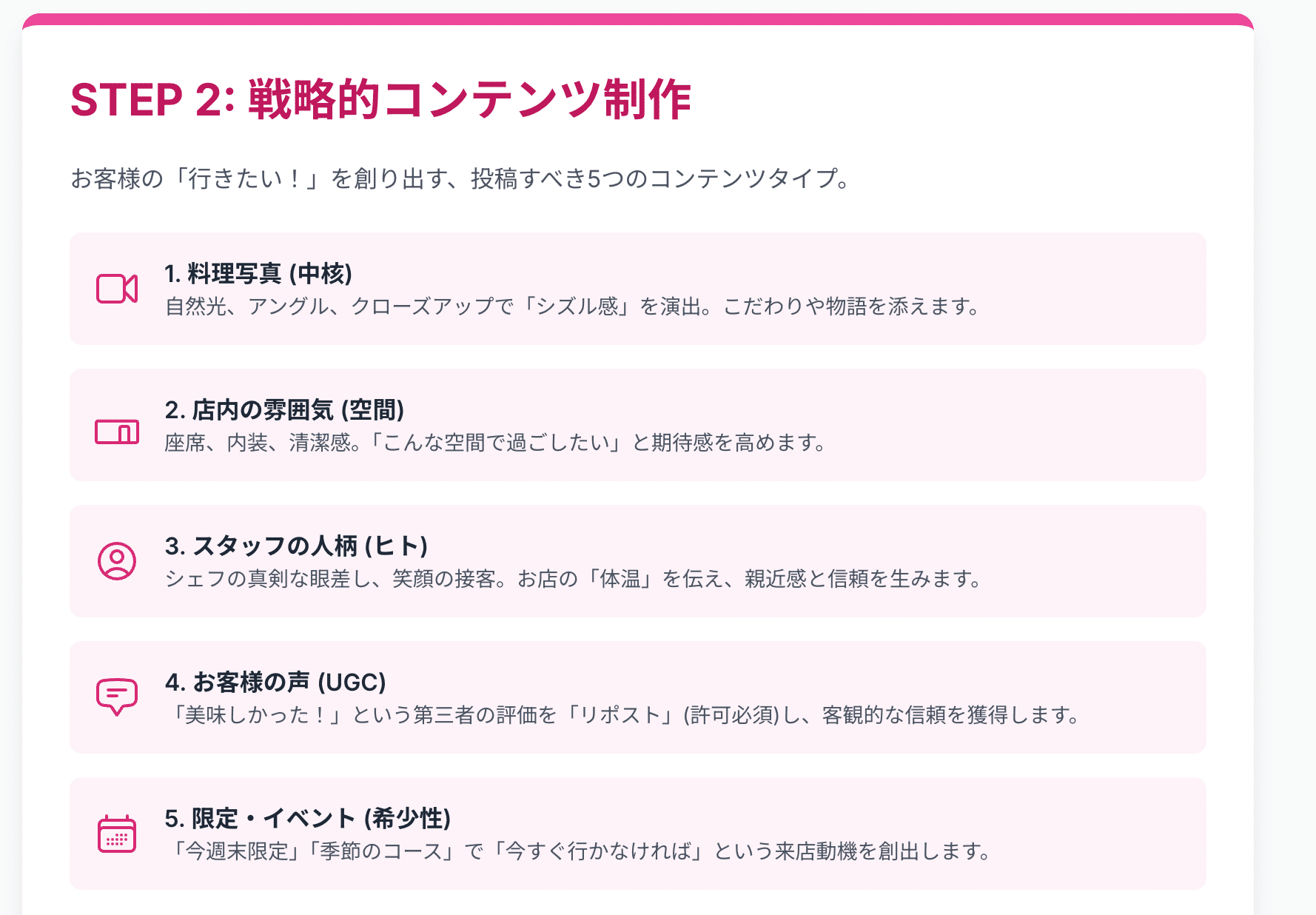

お客様の「行きたい」を創る|飲食店がインスタに投稿すべき戦略的コンテンツ

戦略的なアカウント設計が完了したら、いよいよその「設計図」に基づき、お客様の心を動かす「コンテンツ(投稿内容)」を制作していくフェーズに入ります。

飲食店のインスタ集客において、ただ闇雲に日々の投稿を続けることは、目的地も地図も持たずに航海に出るようなものです。

集客という明確なゴールを達成するためには、投稿するコンテンツ一つひとつに「戦略的な意図」が込められている必要があります。

この章では、数々の飲食店を成功に導いた経験から見えてきた、集客効果が特に高い5つのコンテンツタイプを、その理由と具体的な作り方のコツと共に詳しくご紹介します。

これらのコンテンツをバランス良く、そして継続的に発信していくことが、ファンを増やし、来店を促すための最短距離となるでしょう。

集客に直結する|魅力的な「料理写真」の投稿

言うまでもなく、料理写真は飲食店のインスタ集客における「中核」となる、最も重要なコンテンツです。

お客様が来店する最大の動機は「そのお店の料理を食べたいから」であり、その「食べたい」という本能的な欲求を最も強く喚起できるのが、美味しそうな料理写真なのです。

完璧なプロの撮影技術や高価な機材が必須というわけではありませんが、料理の魅力を最大限に引き出し、ユーザーの食欲を刺激するための「最低限の意識」は持つ必要があります。

まず、最も簡単に写真のクオリティを上げる方法は「自然光」を活用することです。

可能であれば、窓際の日光が柔らかく差し込む場所で撮影するだけで、料理の色合いは格段に鮮やかに、そして立体的に映ります。

夜営業がメインで自然光が望めない場合でも、店内の照明(暖色系の温かみのある光)を活かし、スマートフォンやカメラの露出(明るさ)補正機能を使って、料理が暗く沈んでしまわないように調整しましょう。

過度なフラッシュの使用は、料理の影を不自然に強くし、美味しさを損ねてしまうため避けるのが賢明です。

撮影する「角度」にも工夫が必要です。

真上から(俯瞰)、斜め45度から(最も美味しそうに見える王道の角度)、そして料理にグッと寄って(シズル感を出す)など、その料理が最も魅力的に見えるアングルを探求してください。

特に、パスタのソースの艶感、ステーキの断面、チーズのとろける様子などをクローズアップした写真は、見る人の理性を麻痺させ、「食べたい」という衝動を強くかき立てます。

投稿する際には、ただ写真だけを掲載するのではなく、その料理への「こだわり」をキャプション(文章)で添えることが、他店との差別化につながります。

「シェフが毎朝市場で目利きした鮮魚」「〇〇県産のブランド豚を低温でじっくりとロースト」「3日間煮込んだ秘伝のデミグラスソース」といった、その料理の背景にある「物語(ストーリー)」を伝えることで、写真に「意味」と「価値」が付加されます。

もちろん、料理名や価格(特にランチメニューやコース料理など)を明記することは、お客様が来店を検討する上での「親切さ」であり、信頼感にもつながる重要な情報ですので、忘れずに記載しましょう。

来店意欲を高める|「店内の雰囲気」を伝える投稿

お客様が飲食店を選ぶ際、料理の味や価格と同じくらい重視しているのが、「店内の雰囲気」です。

特に、デートや記念日、大切な友人との会食、あるいは一人でゆっくりと過ごしたい時など、シチュエーションによって「どのような空間で食事をするか」は、店選びの決定的な要因となり得ます。

インスタグラムは、その「空間の魅力」を伝える上でも非常に優れたツールなのです。

清潔感のあふれるエントランス、温かみのある照明が灯るテーブル席、職人の手仕事が間近で見えるカウンター席、プライベート感を重視した個室など、あなたのお店が持つ「空間的な強み」を、写真や動画で丁寧に切り取って発信しましょう。

例えば、広々とした開放的な空間が売りであれば、広角レンズ(スマートフォンにも搭載されていることが多いです)を使って、空間全体の広がりを表現する写真が効果的です。

逆に、こぢんまりとした「隠れ家」的な雰囲気が魅力なのであれば、あえて全体像は見せず、こだわりのインテリアやアンティークの調度品、テーブルに置かれた一輪挿しなどに焦点を当てた、情緒的な写真を投稿するのも良いでしょう。

季節ごとに変わる店内の装飾(クリスマスリースや桜の枝など)や、窓から見える美しい景色(もしあれば)も、お客様の「行きたい」という気持ちを後押しする、立派なコンテンツになります。

これらの投稿は、「料理」という主役を引き立てる「舞台装置」の魅力を伝える作業です。

「こんな素敵な空間で、あの美味しそうな料理を食べられるなら、きっと素晴らしい時間が過ごせるはずだ」。

そうユーザーに想像させ、来店への期待値を高めてもらうことこそが、このコンテンツの最大の目的なのです。

親近感と信頼を生む|「スタッフの人柄」が伝わる投稿

現代の消費者は、モノ(料理)やコト(空間)だけでなく、「ヒト(人)」で店を選ぶ傾向がますます強まっています。

どれだけ料理が美味しく、内装がおしゃれであっても、そこで働くスタッフの対応が冷たかったり、機械的であったりすれば、お客様の満足度は決して上がりません。

逆に、スタッフの温かい笑顔や心のこもったおもてなしが、料理の味を何倍にも引き上げ、お客様にとって忘れられない「体験」となることも少なくないのです。

インスタグラムは、そうしたお店の「人柄」や「体温」を伝える上でも、非常に有効な手段となります。

例えば、厨房で真剣な眼差しで料理と向き合うシェフの横顔、お客様に笑顔で料理をサーブするホールスタッフの姿、あるいは営業前のミーティングで活発に意見を交わすチームの様子など。

こうした「お店の裏側」や「働いている人々の素顔」を垣間見せる投稿は、フォロワーに強い親近感と「この人たちが作っているお店なら信頼できる」という安心感を与えます。

特に、スタッフの手元にフォーカスし、料理が丁寧に盛り付けられていく過程や、カクテルが鮮やかな手つきで作られていく様子を撮影したリール動画は、その「職人技」への驚きと尊敬の念から、非常に高いエンゲージメント(いいねやコメント)を獲得しやすい人気のコンテンツです。

もちろん、スタッフの顔写真や動画を投稿する際には、必ず事前に本人の同意を得るという、プライバシーへの配慮を忘れてはなりません。

その上で、「本日のおすすめは、私〇〇が心を込めて仕込んだ〇〇です!」といった、スタッフ自身の言葉による「生の声」をキャプションに加えることで、投稿はさらに人間味を帯び、フォロワーとの心理的な距離を縮めることができます。

お客様にとって、スタッフの顔が見え、その人柄に触れることは、初めて来店する際の「不安」を「期待」に変える、何よりの特効薬となるのです。

信頼度アップに直結|「お客様の声」を活用した投稿

あなた自身がどれだけ「うちの料理は最高だ」と発信し続けても、それを受け取るお客様は、ある程度「宣伝」として割り引いて見ています。

しかし、実際にそのお店を利用した「第三者(=お客様)」からの「美味しかった」「サービスが素晴らしかった」という客観的な評価は、新規のお客様の信頼を獲得する上で、何よりも強力な説得力を持ちます。

インスタグラムには、こうした「お客様の生の声(UGC:ユーザー生成コンテンツ)」を活用するための素晴らしい機能が備わっています。

その代表的なものが、「リポスト(またはリグラム)」と呼ばれる、お客様自身の投稿を、あなたのお店の公式アカウントで再投稿(引用紹介)する手法です。

お客様が、あなたのお店の料理写真と共に「#(店名)」のハッシュタグや、位置情報を付けて投稿してくれたら、それは「ぜひ紹介してください」という(暗黙の)サインかもしれません。

その投稿を見つけたら、まずはコメント欄で「ご来店と素敵な投稿、誠にありがとうございます!」と感謝の気持ちを伝え、その上で「もしよろしければ、当店のアカウントでもご紹介させていただいてもよろしいでしょうか?」と、DM(ダイレクトメッセージ)かコメントで、必ず丁寧に許可を取るようにしましょう。

無断でのリポストは、マナー違反であるだけでなく、トラブルの原因にもなりかねません。

許可を得てリポストする際には、元のお客様の投稿であることを明記(メンション)し、改めて感謝の言葉を添えることで、紹介されたお客様は「特別扱いされた」という喜びを感じ、お店へのロイヤリティ(愛着)がさらに高まります。

それを見た他のフォロワーも、「このお店はこんなに多くの人に愛されているんだ」という客観的な事実を認識し、来店への安心感と期待感が増幅されるのです。

また、お客様から直接いただいたアンケートの感想やお礼の手紙なども、個人情報に配慮した上で写真に撮り、「こんなに嬉しいお言葉をいただきました」と紹介するのも、非常に効果的なコンテンツとなります。

こうした第三者からのポジティブな評価の積み重ねが、お店の「信頼」という名の無形の資産を築き上げていくのです。

来店促進の切り札|「限定メニュー」や「イベント」を活用した投稿

人間の心理として、「今しか手に入らない」という「限定性」や「希少性」には、非常に弱いものです。

飲食店のインスタ集客において、この「限定感」を巧みに演出することは、お客様の「行きたい」という気持ちを「今すぐ行かなければ」という「行動」へと転換させる、強力なトリガー(引き金)となります。

例えば、旬の食材(春の山菜、夏の鮎、秋の松茸、冬の蟹など)を使った「季節限定メニュー」の告知は、その時期にしか味わえない特別感から、非常に高い注目を集めます。

「今週末限定!〇〇産生牡蠣、残りわずかです!」「本日、幻の〇〇が入荷しました!」といった、リアルタイム性の高い情報は、フォロワーの来店意欲を劇的に刺激します。

クリスマスやバレンタインデー、母の日といった季節のイベントに合わせた「特別ディナーコース」の企画や、「ボジョレー・ヌーボー解禁イベント」「日本酒の蔵元を囲む会」といった体験型のイベント告知も、インスタグラムとの相性が抜群です。

これらの「限定」や「イベント」に関する投稿は、情報の鮮度が命です。

通常のフィード投稿だけでなく、24時間で消える「ストーリーズ」機能も積極的に活用し、リアルタイムで情報を発信し続けることが重要です。

例えば、イベント当日の朝に「本日〇時からです!お席まだ若干余裕あります!」とストーリーズで呼びかけたり、限定メニューの仕込みの様子を動画で流したりすることで、臨場感と期待感を高めることができます。

さらに、特に重要な告知(例えば、クリスマスディナーの予約開始など)は、プロフィール画面の上部に常時固定表示できる「ピン留め機能」を活用し、新規の訪問者にも情報が確実に行き渡るように工夫しましょう。

こうした季節やイベントをフックにした投稿は、既存のお客様(リピーター)に対しても「またあのお店に行く理由」を提供する、再来店促進の役割も果たしてくれるのです。

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

いとた

いとた現在、スキルオンではプロに学べるプレミアム個別相談会を行なっております!

在宅ワークに興味はあるけど、具体的に何をすればいいのかわからないという方は無料なのでお気軽に相談してください!

人生に新しい選択肢を彩る

いとた

いとたスキルオンの優秀な生徒、そしてフォロワー1万人を超えるインフルエンサーが直接代行サポートさせていただくインスタ運用代行は下記から資料をお受け取りください!

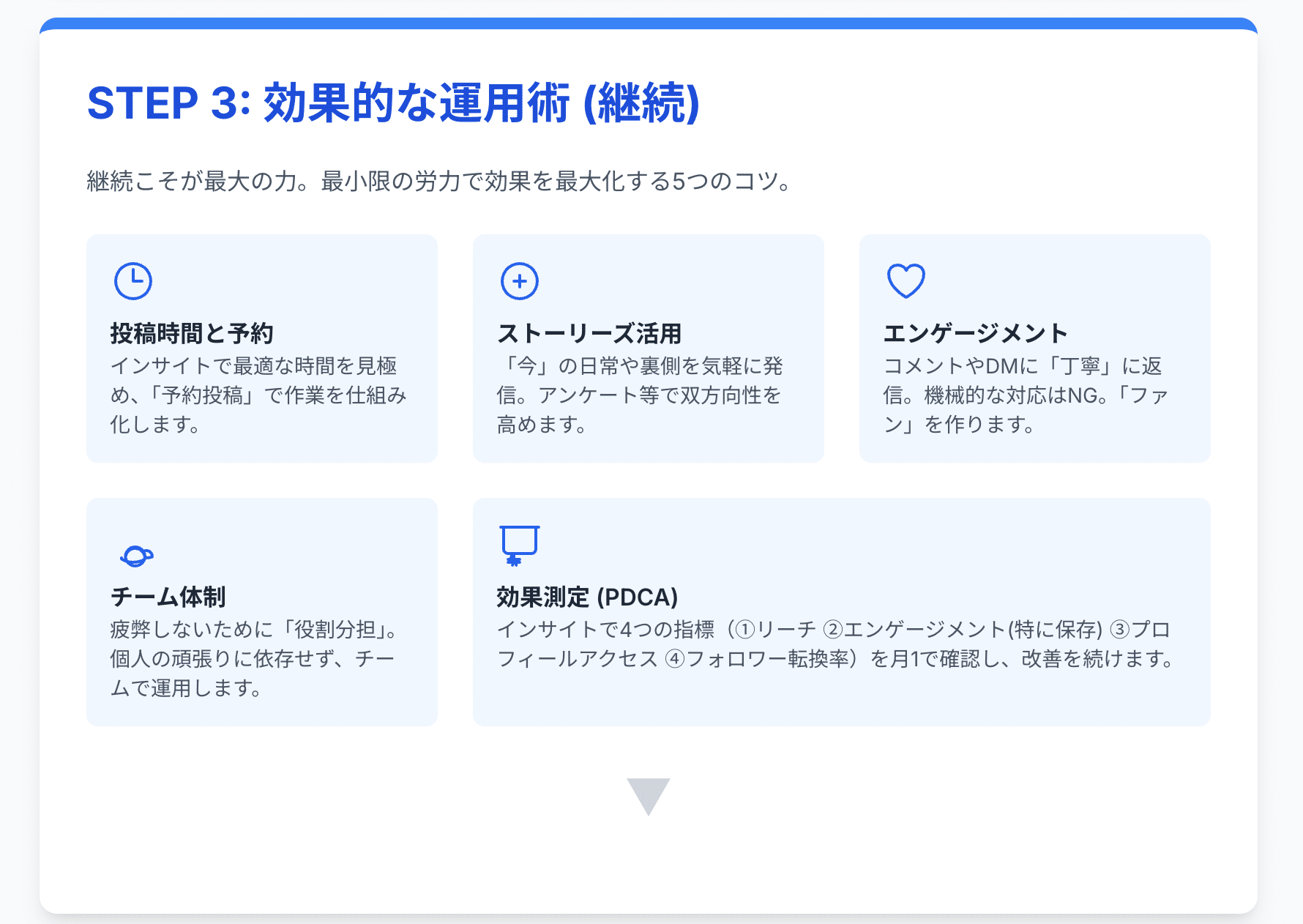

継続こそが力となる|インスタ集客に効果的な運用術5つのコツ

どれだけ完璧なアカウント設計を行い、どれだけ魅力的なコンテンツを準備したとしても、それだけではインスタ集客は成功しません。

インスタグラムは「フロー型(流れゆく)」のメディアであり、継続的に情報を発信し、フォロワーとコミュニケーションを取り続ける「日々の運用」こそが、その成果を左右する最も重要な要素なのです。

しかし、日々の忙しい営業の合間を縫って、SNS運用を「継続」することは、飲食店にとって決して簡単なことではありません。

この章では、最小限の労力で最大限の効果を生み出すための、実践的かつ効果的な「運用術」のコツを5つに絞って、詳しく解説していきます。

投稿に最適な時間帯の見極めとスケジュール管理

インスタグラムの投稿は、闇雲に「毎日投稿する」こと自体が目的なのではなく、「ターゲットとなるお客様に、最も見てもらえるタイミングで届ける」ことが重要です。

あなたのお店のフォロワーが、いつ、どの時間帯にインスタグラムを最もアクティブに利用しているかを知ることが、運用の第一歩となります。

この「アクティブな時間帯」を知るために役立つのが、ビジネスアカウントで利用可能な「インサイト機能」です。

インサイトの「フォロワー」セクションを確認すれば、あなたのフォロワーが最もアクティブな曜日や時間帯が、グラフで詳細に表示されます。

一般的に、飲食店のアカウントでは、ユーザーが「今日の夜、何を食べようか」「今週末、どこに行こうか」と考え始めるタイミング、例えば平日の夕方(17時~19時頃)や、夜のリラックスタイム(20時~22時頃)、あるいは週末前の金曜日の夜などが、エンゲージメント(反応)が高まりやすいとされています。

しかし、これはあくまで一般論であり、あなたのお店のターゲット層(例えば、主婦層がターゲットのランチ営業の店であれば、平日の昼前がゴールデンタイムかもしれません)によって、最適な時間は全く異なります。

まずは、自店のインサイトデータを信じ、フォロワーが最もアクティブな時間帯を狙って投稿することを心がけましょう。

とはいえ、毎日その「ゴールデンタイム」に張り付いて、手動で投稿するのは現実的ではありません。

そこで活用したいのが、「予約投稿機能」です。

Meta社(インスタグラムの運営元)が提供する公式ツール「Meta Business Suite」や、その他サードパーティ製の予約投稿アプリを使えば、事前に作成した投稿を、指定した日時に自動でアップロードすることが可能です。

例えば、比較的時間に余裕のある定休日やアイドルタイムに、1週間分の投稿をまとめて作成・予約しておく。

このように、投稿作業を「仕組み化(スケジュール管理)」することで、日々の運用負担を劇的に軽減し、「継続」可能な体制を築くことができるのです。

「ストーリーズ機能」を活用したリアルタイムな日常発信

通常のフィード投稿が、お店の「公式パンフレット」や「メニューブック」のように、作り込まれた「静」の情報を発信する場であるとすれば、24時間で自動的に消える「ストーリーズ機能」は、お店の「今」を伝える「動」の情報を発信する場と言えます。

このストーリーズを使いこなせるかどうかが、フォロワーとの「心理的な距離」を縮め、ファン化を促進する上で、非常に大きな鍵を握っています。

ストーリーズの最大の利点は、その「気軽さ」と「リアルタイム性」にあります。

フィード投稿のように、写真のクオリティや世界観の統一を過度に気にする必要はありません。

「おはようございます!本日も元気にオープンしました!」という営業開始の挨拶、「今日のまかないは、こんな感じです!」というスタッフの日常、「ただいま、〇〇が焼き上がりました!」という出来立ての様子など、スマートフォンのカメラで撮影した、ありのままの「お店の日常」や「舞台裏」を、気軽にシェアしましょう。

普段は見ることのできない、こうした「生の情報」は、フォロワーにとって非常に親近感が湧くコンテンツとなります。

さらに、ストーリーズには、フォロワーとの双方向のコミュニケーションを活性化させるための、強力な「インタラクティブ機能」が多数搭載されています。

例えば、「アンケート機能(二択の質問)」を使って、「次の新メニュー、パスタとピザ、どっちが食べたい?」と問いかけたり、「質問箱機能」を設置して、「シェフへの質問、何でも受け付けます!」と募集したりすることができます。

こうした機能を通じてフォロワーを「巻き込む」ことで、アカウントは一方的な情報発信の場から、お客様とお店が一緒に「店づくり」をしていくような、活気ある「コミュニティ」の場へと変貌していきます。

また、特に重要な情報(例えば、メニュー表、店舗へのアクセス、今月のお休みなど)は、ストーリーズ投稿後に「ハイライト機能」を使って、プロフィール画面に常時固定表示させておくことも可能です。

これにより、新しくあなたのアカウントを訪れた人が、必要な情報にすぐにアクセスできる「おもてなし」の導線を作ることができるのです。

「ファン」を増やすエンゲージメント向上術

インスタ集客の最終的なゴールは、単にフォロワー数を増やすことではなく、お店のことを心から応援してくれる「ファン」を増やすことです。

そして、ファンを育成する上で最も重要な活動が、フォロワーとの積極的な「コミュニケーション(エンゲージメント)」です。

インスタグラムのアルゴリズム(投稿の表示順序を決める仕組み)は、こうした「エンゲージメントの高さ」を非常に重視していると言われています。

つまり、投稿に対して「いいね」や「コメント」「保存」「シェア」といった反応が多く集まるほど、そのアカウントは「価値が高い」と判断され、より多くの人(フォロワーのフォロワーや、発見タブなど)に表示されやすくなるのです。

この好循環を生み出すために、まずは「受け取ったコミュニケーション」に対して、誠実に対応することから始めましょう。

あなたの投稿に寄せられた、お客様からの貴重な「コメント」や、お問い合わせの「DM(ダイレクトメッセージ)」には、できる限り迅速に、そして一人ひとりに向き合った「丁寧な返信」を心がけてください。

「ありがとうございます!」といった一言だけの機械的な返信ではなく、「〇〇様、先日はご来店ありがとうございました!お口に合ったようで、シェフも大変喜んでおります」といった、相手の名前(アカウント名)を呼びかけ、具体的な内容に触れた「血の通った」返信が、相手の心を動かします。

また、前述のストーリーズのアンケート機能や質問箱で、フォロワーの意見を積極的に「聞く」姿勢を見せることも、極めて効果的です。

新メニュー開発の際に「A案とB案、どちらがいいですか?」とフォロワーに投票してもらったり、店舗の内装について「どんな雰囲気の席が好きですか?」と意見を募ったりする。

そして、もしフォロワーの意見が実際に採用されたのであれば、「皆様からいただいたご意見を参考に、新メニューが完成しました!」と報告することで、フォロワーは「自分もこのお店づくりに参加している」という一体感と、強い愛着(ロイヤリティ)を抱いてくれるようになります。

こうした地道なコミュニケーションの積み重ねこそが、一時的な「顧客」を、生涯にわたる「ファン」へと変えていく、王道なのです。

疲弊しないための「スタッフと連携した運用方法」

インスタ集客が軌道に乗ってくると、投稿の作成、コメントへの返信、ストーリーズの更新、インサイトの分析など、その業務は多岐にわたり、決して「片手間」では回らなくなってきます。

オーナーや店長が一人で全ての業務を抱え込み、日々の営業準備に追われながら深夜に投稿作業を行う…といった無理な運用体制は、必ずどこかで破綻します。

インスタ集客を「継続」するためには、特定の個人の「頑張り」に依存するのではなく、スタッフが一丸となって取り組む「チーム体制」を構築することが不可欠です。

例えば、写真撮影はAさん、キャプション(文章)作成はBさん、コメント返信はCさん、といったように、それぞれの得意分野を活かして「役割分担」をすることで、一人ひとりの負担を大幅に軽減できます。

特に、日常的にSNSに親しんでいる若い世代のスタッフは、トレンドのキャッチアップが早く、我々が見落としがちな「ユーザー目線」での新しいアイデアや、魅力的な写真の撮り方、流行りのリール動画の編集方法などを知っている可能性が高いです。

彼らの「力」を借りない手はありません。

もちろん、誰が投稿してもお店の「世界観(トンマナ)」が崩れないように、基本的な撮影ルール(明るさ、角度など)や、投稿文のトーン、お客様対応のガイドラインなどを事前に「マニュアル化」し、チーム全体で共有しておくことは重要です。

しかし、過度にルールで縛り付けるのではなく、一定のガイドラインの中で、スタッフの「個性」や「自発性」を尊重する運用を心がけましょう。

「今月のストーリーズ担当」などを決め、そのスタッフの視点でお店の魅力を自由に発信してもらうといった取り組みも、コンテンツの多様性を生み出し、アカウントの活性化につながります。

ただし、最終的な投稿内容がお店のブランドイメージを損なうものでないか、炎上のリスクはないか、といった「最終確認」は、必ず責任者(オーナーや店長)が行うという「チェック体制」は確立しておくべきです。

スタッフ間で投稿スケジュールや役割分担を共有カレンダーなどで可視化し、計画的に運用することで、無理なく、楽しく、効果的なインスタ集客が実現できるのです。

次の一手を見つける「簡単な効果測定方法」

インスタ集客を「頑張っている」にもかかわらず成果が出ないお店の多くは、投稿を「やりっぱなし」にしてしまい、「効果測定(分析)」と「改善」を行っていないケースがほとんどです。

ビジネスアカウントの「インサイト機能」は、その分析と改善のための「宝の山」ですが、全ての数字を追いかける必要はありません。

インスタ集客の初心者であっても、まずは以下の4つの重要な指標にだけ注目して、定期的に(例えば、月に一度)チェックする習慣をつけましょう。

一つ目は「リーチ数(投稿を見た人の数)」です。

これは、あなたのお店の投稿がどれだけ「広く認知されたか」を示す指標です。リーチ数が伸び悩んでいる場合は、ハッシュタグの選定が適切でないか、投稿時間帯がズレている可能性があります。

二つ目は「エンゲージメント(いいね・コメント・保存数)」です。

これは、投稿を見た人がどれだけ「強く反応したか」を示す指標で、特に「保存数」は重要です。料理の写真やお店の情報が「保存」されるということは、ユーザーが「後でまた見返したい」、すなわち「来店を検討している」可能性が非常に高いことを意味します。

三つ目は「プロフィールアクセス数」です。

投稿を見て興味を持った人が、わざわざあなたの「プロフィール画面(お店の顔)」まで見に来てくれた数です。この数字が多いほど、投稿が「見込み客」の創出に成功していると言えます。

四つ目は「フォロワー転換率(プロフィールアクセス数 ÷ フォロワー増加数)」です。

プロフィールまで来てくれた人のうち、何人が実際にフォローしてくれたかを示す数値です。この率が低い場合、プロフィール文やフィード全体の統一感に魅力がなく、訪問者が離脱してしまっている可能性があります。

これらの数値データを月に一度チェックし、「どの投稿がリーチを伸ばしたのか?」「どの投稿が保存数が多かったのか?」を振り返るだけで、あなたのお店のフォロワーが「本当に求めている情報」が何なのか、その傾向が見えてくるはずです。

もちろん、数値データだけでなく、来店時にお客様に「もしよろしければ、何を見てご来店されましたか?」と直接ヒアリングすることも、非常に重要かつ確実な効果測定方法です。

店内に「インスタフォローお願いします!」のPOPやQRコードを設置したり、「インスタの投稿をきっかけに来店されたお客様には、ワンドリンクサービス」といった特典を設けたりするなど、デジタル(インスタ)とアナログ(実店舗)を融合させた取り組みも、効果測定の精度を高める上で有効です。

これらの「数値データ」と「実際のお客様の声」を組み合わせて分析し、次の投稿内容や運用方針に活かしていくこと(=PDCAサイクル)こそが、インスタ集客を「成功」へと導く、唯一の道なのです。

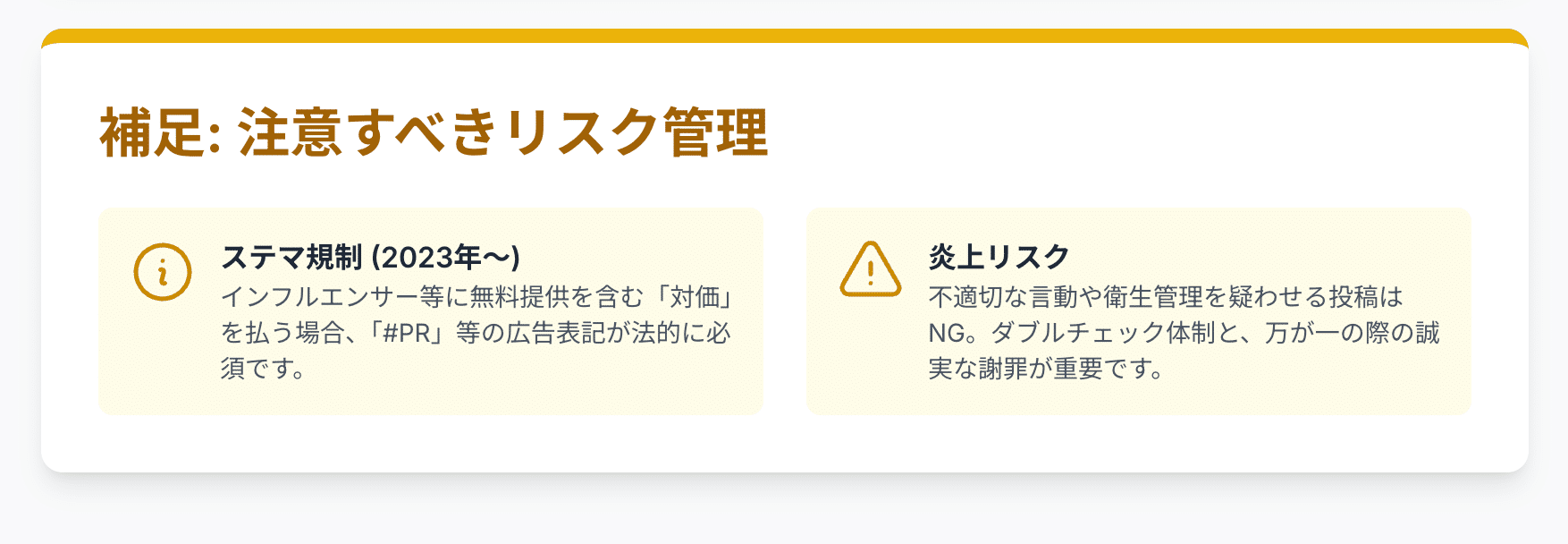

[補足] インスタ集客で注意すべき点とリスク管理

インスタ集客は強力なツールである一方、その運用には細心の注意を払うべき「リスク」も存在します。

特に近年、消費者の目は非常に厳しくなっており、不適切な運用は、一瞬にしてお店の「信頼」を失墜させることにつながりかねません。

ここでは、2025年現在の視点で、特に注意すべき点を補足として解説します。

一つ目は、「ステルスマーケティング(ステマ)規制」への対応です。

2023年10月から日本でも施行されたこの規制により、お店がインフルエンサーや第三者に対価(金銭だけでなく、無料での食事提供なども含む)を支払って宣伝を依頼した場合、それが「広告である」ことを明記(例えば「#PR」「#プロモーション」など)しないと、法的な罰則(措置命令など)の対象となる可能性があります。

「友達が善意で投稿してくれた」という体裁を装うことは、もはや許されません。

インフルエンサー施策を行う際は、必ずこのルールを遵守し、クリーンな運用を心がけてください。

二つ目は、「炎上リスク」への常時備えです。

SNSは、不特定多数の人が閲覧する「公の場」です。

スタッフの不適切な言動(特定の客層を批判するような内輪ネタなど)や、衛生管理を疑わせるような写真(厨房の乱雑な様子など)、あるいは政治的・宗教的に偏ったメッセージの発信は、意図せずとも「炎上」の火種となり得ます。

投稿内容は必ず複数人でダブルチェックし、「これを見た人が、どう感じるか」という客観的な視点を常に持つことが重要です。

万が一、お客様からクレームやネガティブなコメントが寄せられた場合は、それを隠蔽したり、感情的に反論したりすることは最悪の対応です。

まずは事実確認を迅速に行い、お店側に非があるのであれば、誠意を持って謝罪し、改善策を提示するという「真摯な姿勢」を見せることが、被害を最小限に食い止め、むしろ「誠実な店」という逆転の評価につながる唯一の方法です。

これらのリスクを正しく理解し、適切な管理体制(ガイドラインの策定やチェック体制)を敷くこともまた、現代の飲食店経営者にとって不可欠な「運用術」の一つなのです。

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

いとた

いとた現在、スキルオンではプロに学べるプレミアム個別相談会を行なっております!

在宅ワークに興味はあるけど、具体的に何をすればいいのかわからないという方は無料なのでお気軽に相談してください!

人生に新しい選択肢を彩る

いとた

いとたスキルオンの優秀な生徒、そしてフォロワー1万人を超えるインフルエンサーが直接代行サポートさせていただくインスタ運用代行は下記から資料をお受け取りください!

まとめ:飲食店のインスタ集客を「資産」に変えるために

飲食店にとって、インスタグラムは単なる「流行りの宣伝ツール」ではありません。

戦略的なアカウント設計に基づき、お店の「こだわり」や「人柄」が伝わる魅力的なコンテンツを「継続的」に発信し、お客様と「誠実なコミュニケーション」を重ねていくこと。

このプロセスを通じて築き上げられた「フォロワーとの強固な信頼関係」は、一朝一夕では真似できない、あなたのお店だけが持つ、かけがえのない「デジタル資産」となります。

完璧な写真や、気の利いた文章を最初から追い求める必要はありません。

まずは、この記事で解説した「ビジネスアカウントの開設」から、一歩を踏み出してみてください。

あなたの料理を、あなたの空間を、そしてあなたの温かいおもてなしを、心から「伝えたい」という情熱さえあれば、その想いは必ず画面の向こうのお客様に届き、確かな「集客効果」として実感できる日が来るはずです。

今日からインスタ集客を本格的にスタートさせ、あなたのお店の持つ素晴らしい可能性を、日本中、いや世界中の未来のお客様へと広げていきましょう。

あなたはインスタ運用代行という在宅ワークの選択肢を知っていますか?

未経験者から身につけるスキルとして最もおすすめ。

今企業が欲しがっているSNS運用できる人材として働くこともできる。

いとた

いとたスキルオンに任せてください!

インスタ運用代行の基本から具体的な案件獲得法

僕たちが全て教えていますよ!

少しでも自由な働き方に興味がある方。

好きな時間・場所で働ける生活に興味がある方。

少しでも当てはまる人は「スキルオン」をチェックしてみてください!

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

在宅ワークを叶えたいなら、Skill On(スキル・オン)で今の働き方を変える!

スキルオンは、「在宅ワークで自分らしい働き方を叶える」をコンセプトにしたインスタ運用代行スクールです。

未経験からでも始められる実践的なスキル教育を軸に、「ゼロからでもスキルから案件獲得までサポート」を徹底しております。

スキルが学べるだけでなく、「やり切る環境」「仲間との出会い」といった、長く働き続けるための土台づくりも大切にしています。

案件獲得率8割超え、未経験でも確実に成長するカリキュラム

「未経験で自信がない…」という人でも安心してください。

スキルオンでは、完全未経験の方でも数多くの方が実際に成果をあげています。

-

隙間時間、諦めていませんか?看護師ママが「スマホ1台」で始めた在宅ワーク。2ヶ月で3案件獲得した「時間の使い方」

-

転勤族の主婦が未経験から「インスタ運用代行」で月5万稼ぐまでの全記録【在宅ワークのリアル】

-

Instagram(インスタグラム)運用代行スクール「Skill.On(スキル・オン)」の評判・口コミは怪しいし本当?リアルな料金から内容を運営が完全暴露

-

「時間の使い方が下手」と自己嫌悪。そんな受講生がたった2ヶ月でインスタ運用代行案件を2案件獲得できた理由。

-

SNS副業未経験から1ヶ月でインスタ運用代行案件3件獲得!大学院生が語る「選ばれる」ための本質とマインドセット

-

ただのパート主婦が講座入会後たった2ヶ月でインスタ運用代行15万フォロワーの大型案件獲得!

いとた

いとた対談記事だけでなく動画もあるのでぜひチェックしてみてください!

いかがでしょうか?

これほどまでに成果の出るスクールは少なく、本気で成果に対してコミットさせていただきます。

在宅ワークで新しい働き方の実現を一緒に叶えませんか?

「興味はあるけれど、いきなり講座に申し込むのは不安…」という方もいますよね。

そんな方に向けて、月5万円を叶えるInstagram運用代行完全攻略12大特典とプレミアムセミナーの申し込みを特別にプレゼントさせていただきます。

「将来に漠然とした不安がある」「副業を始めたいけど何からやれば…」という方は、登録して特典を全て受け取り学んでみてください。

そして、本当にいいな・信頼できるなと感じた方はぜひスキルオンにお申し込みください。

あなたの在宅ワークを叶え、新しい働き方の選択肢を広げるきっかけになるはずです。

LINE追加ですぐにご覧いただけます。ぜひご参加ください!

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

いとた

いとた現在、スキルオンではプロに学べるプレミアム個別相談会を行なっております!

在宅ワークに興味はあるけど、具体的に何をすればいいのかわからないという方は無料なのでお気軽に相談してください!

人生に新しい選択肢を彩る

いとた

いとたスキルオンの優秀な生徒、そしてフォロワー1万人を超えるインフルエンサーが直接代行サポートさせていただくインスタ運用代行は下記から資料をお受け取りください!