「本当にこれで合っているのだろうか?」

「毎日投稿を続けているのに、なぜかフォロワーも売上も思うように増えない…」

このような声は決して珍しくありません。

しかし、ご安心ください。

いとた

いとたインスタ運用代行スクール

「スキルオン」です!

当メディアのテーマは、

「在宅ワークを通して新しい人生を彩る」

下は大学生、上は還暦を超えた方や

シングルマザー・パートの方など未経験者。

そんな人達でも、

たった2ヶ月で案件獲得率を80%超えを

実現している本物の講座です。

さらに、プロの現役インフルエンサーが

直接指導する環境を整えております。

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

この記事を最後までお読みいただければ、Instagram運用におけるありがちな失敗を未然に防ぐことができます。

そして、輝かしい成功への最短ルートがはっきりと見えてくるはずです。

あなたのビジネスにとって、本当に最適な運用方法が何なのかを具体的に理解できることをお約束します。

Instagram運用において、多くの企業が最初に直面する大きな岐路があります。

それは、「インハウス(自社内での運用)」と「運用代行(外部の専門業者への委託)」、果たしてどちらが自社にとって最良の選択なのか、という根源的な問いです。

この重要な問いに対し、本記事では専門家の視点から明確な答えを提示します。

SNS運用代行や高度なコンサルティングを長年手掛け、数多くの企業をInstagram運用の成功へと導いてきた実績を持つプロの知見に基づいています。

そこには、多様な業界での豊富な実務経験と、次世代のSNS運用者を育成してきた経験が凝縮されています。

本記事が、あなたのInstagram運用戦略における確かな羅針盤となることを心から願っております。

あなたはインスタ運用代行という在宅ワークの選択肢を知っていますか?

未経験者から身につけるスキルとして最もおすすめ。

今企業が欲しがっているSNS運用できる人材として働くこともできる。

いとた

いとたスキルオンに任せてください!

インスタ運用代行の基本から具体的な案件獲得法

僕たちが全て教えていますよ!

少しでも自由な働き方に興味がある方。

好きな時間・場所で働ける生活に興味がある方。

少しでも当てはまる人は「スキルオン」をチェックしてみてください!

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

在宅ワークを叶えたいなら、Skill On(スキル・オン)で今の働き方を変える!

スキルオンは、「在宅ワークで自分らしい働き方を叶える」をコンセプトにしたインスタ運用代行スクールです。

未経験からでも始められる実践的なスキル教育を軸に、「ゼロからでもスキルから案件獲得までサポート」を徹底しております。

スキルが学べるだけでなく、「やり切る環境」「仲間との出会い」といった、長く働き続けるための土台づくりも大切にしています。

案件獲得率8割超え、未経験でも確実に成長するカリキュラム

「未経験で自信がない…」という人でも安心してください。

スキルオンでは、完全未経験の方でも数多くの方が実際に成果をあげています。

-

知識ゼロの大学1年生が、たった2ヶ月で「稼ぐ自信」を手に入れた物語。将来の起業を見据え、在宅ワーク未経験から案件獲得に至った軌跡

-

「時間の使い方が下手」と自己嫌悪。そんな受講生がたった2ヶ月でインスタ運用代行案件を2案件獲得できた理由。

-

Instagram(インスタグラム)運用代行スクール「Skill.On(スキル・オン)」の評判・口コミは怪しいし本当?リアルな料金から内容を運営が完全暴露

-

SNS副業未経験から1ヶ月でインスタ運用代行案件3件獲得!大学院生が語る「選ばれる」ための本質とマインドセット

-

転勤族の主婦が未経験から「インスタ運用代行」で月5万稼ぐまでの全記録【在宅ワークのリアル】

-

ただのパート主婦が講座入会後たった2ヶ月でインスタ運用代行15万フォロワーの大型案件獲得!

いとた

いとた対談記事だけでなく動画もあるのでぜひチェックしてみてください!

いかがでしょうか?

これほどまでに成果の出るスクールは少なく、本気で成果に対してコミットさせていただきます。

在宅ワークで新しい働き方の実現を一緒に叶えませんか?

「興味はあるけれど、いきなり講座に申し込むのは不安…」という方もいますよね。

そんな方に向けて、月5万円を叶えるInstagram運用代行完全攻略12大特典とプレミアムセミナーの申し込みを特別にプレゼントさせていただきます。

「将来に漠然とした不安がある」「副業を始めたいけど何からやれば…」という方は、登録して特典を全て受け取り学んでみてください。

そして、本当にいいな・信頼できるなと感じた方はぜひスキルオンにお申し込みください。

あなたの在宅ワークを叶え、新しい働き方の選択肢を広げるきっかけになるはずです。

LINE追加ですぐにご覧いただけます。ぜひご参加ください!

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

いとた

いとた現在、スキルオンではプロに学べるプレミアム個別相談会を行なっております!

在宅ワークに興味はあるけど、具体的に何をすればいいのかわからないという方は無料なのでお気軽に相談してください!

人生に新しい選択肢を彩る

いとた

いとたスキルオンの優秀な生徒、そしてフォロワー1万人を超えるインフルエンサーが直接代行サポートさせていただくインスタ運用代行は下記から資料をお受け取りください!

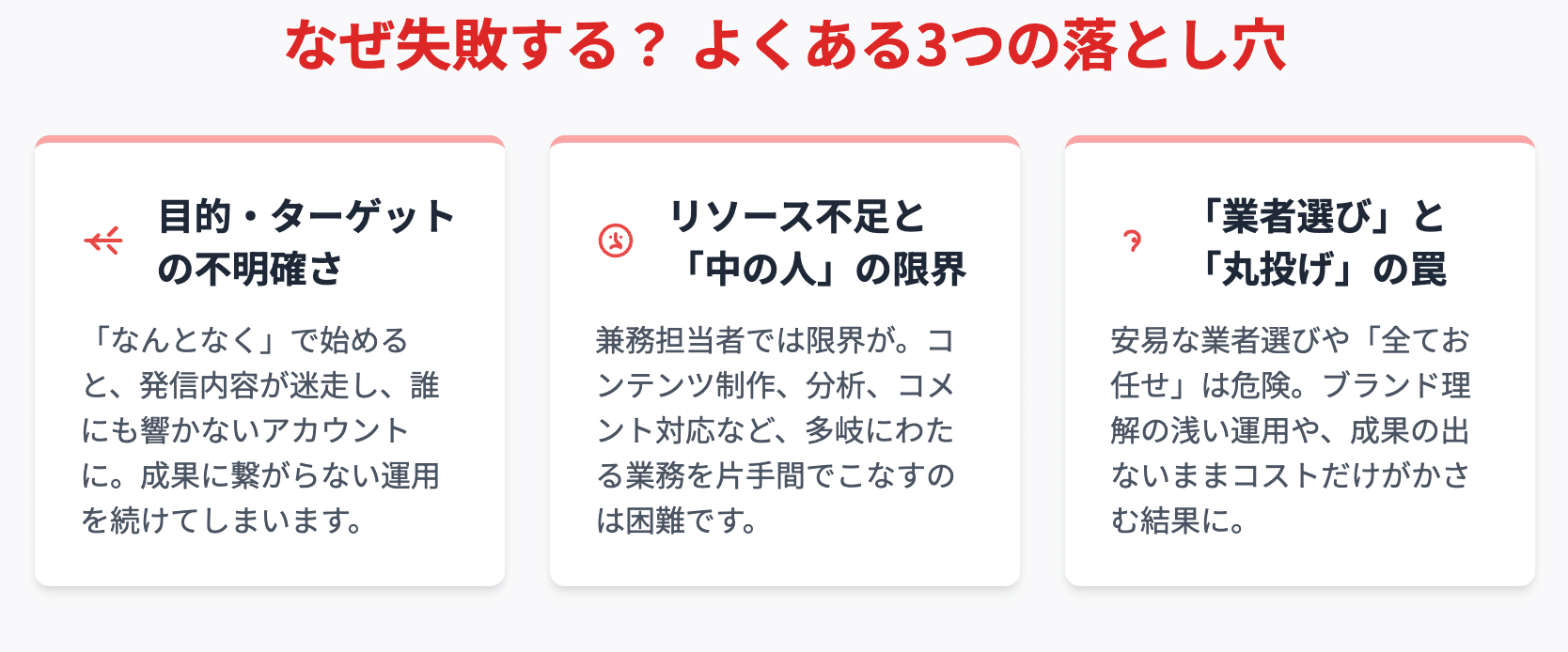

なぜInstagram運用で失敗してしまうのか?~よくあるつまずきのポイント~

Instagram運用で期待するような成果が出ない背景には、必ず明確な原因が潜んでいます。

ここでは、特に多くの企業が見落としがちで、つまずきの大きな原因となる代表的なポイントを深掘りしてご紹介します。

これらの典型的な事例を深く理解することで、あなたの現在の運用が抱えているかもしれない潜在的な問題点を発見する一助となるでしょう。

目的・ターゲットの不明確さが招く迷走運用

「とにかくInstagramは集客に効果があると聞いたから」

「競合他社も積極的に活用しているから」

このような、やや安易な動機でInstagram運用を開始してしまうケースは、残念ながら失敗の始まりと言えるかもしれません。

なぜなら、Instagramという強力なツールを駆使して何を達成したいのかという「目的」。

そして、その貴重な情報を一体誰に届けたいのかという「ターゲット顧客」。

これらが明確に定義されていなければ、発信するコンテンツの方向性やメッセージの軸が全く定まらないからです。

例えば、運用目的が「自社ブランドの認知度を飛躍的に向上させること」なのか。

それとも、「具体的な商品購入へと直接的に誘導すること」なのか。

あるいは、「既存顧客との絆を深め、長期的なロイヤルティを醸成すること」なのか。

これらの目的によって、投稿すべきコンテンツの内容、コミュニケーション戦略、さらには測定すべきKPI(重要業績評価指標)まで、全てが大きく異なってきます。

目的が「認知度向上」であれば、リーチ数やインプレッション数、発見タブへの露出を最大化する施策が求められるでしょう。

一方で「商品購入への誘導」が目的ならば、プロフィールへのアクセス数や、そこからのECサイトへのクリック率(CTR)こそが重視されるべき指標となります。

同様に、ターゲット顧客像が曖昧なままでは、発信するメッセージは誰の心にも深く響かないコンテンツしか生まれません。

例えば「30代女性」といった大雑把な括りではなく、「都内在住、32歳、独身、年収600万円、オーガニックコスメに関心が高く、週末はヨガに通う女性」といった具体的なペルソナを設定しなければ、本当に刺さる投稿は作れないのです。

ペルソナが曖昧だと、投稿内容に一貫性がなくなり、「いいね!」は付くものの、それがビジネス上の成果(売上や問い合わせ)に全く結びつかないという事態に陥りがちです。

過去のコンサルティング事例においても、ある企業は当初、目的が曖昧なまま運用を続け、成果が出せずにいました。

そのアカウントは、美しい風景写真、社員のランチ、時折混じる商品紹介と、完全に方向性を見失っていたのです。

しかし、運用目的を「高価格帯サービスの資料請求数の最大化」に再設定し、ターゲット顧客を「特定の課題を抱える経営者層」に絞り込みました。

そして、そのターゲットにのみ響く専門的な情報発信へと戦略を180度転換することで、エンゲージメント率は一時的に下がりながらも、最終的な資料請求数は5倍以上にV字回復を果たしたケースがあります。

KPI設定の甘さも成果を遠ざける大きな要因です。

フォロワー数だけを追いかけるような運用は、本質的な目標達成を見失う危険性があります。

フォロワーが多くても、それが自社のターゲット層とずれていたり、アクティブでなかったりすれば、それは**単なる「見せかけの数字」**に過ぎません。

「中の人」の限界とリソース不足という現実

インハウス、つまり自社内でInstagram運用を行う場合、担当者は多くの場合、本来の業務と兼務しているのが実情です。

「通常業務の合間を縫って、空いた時間に少しだけ投稿作業を…」

このような状況では、戦略的かつ継続的に質の高い運用を維持することは、残念ながら極めて困難と言わざるを得ません。

Instagramの運用は、単に美しい写真を投稿するだけの単純な作業ではないのです。

アカウントのコンセプト設計から始まり、ターゲットのインサイトを深掘りしたコンテンツ企画、目を引く画像や動画の制作、共感を呼ぶキャプションのライティング、最適なハッシュタグの選定、効果的な時間帯の投稿、そして投稿後の詳細な効果測定とデータ分析、さらにはコメントやDMへの迅速かつ丁寧な対応。

その業務範囲は驚くほど多岐にわたります。

さらに、最新トレンドのキャッチアップは非常に困難です。

日々変化するInstagramのアルゴリズム、例えばリール動画の優遇傾向や新しいスタンプ機能の登場などを理解し、迅速に対応していく必要もあります。

兼務担当者が片手間でこれらの全てを高いレベルでこなし続けることは、物理的にも精神的にも限界があるのです。

結果として、コンテンツの企画・制作・分析・改善という成功のための重要なサイクル(PDCA)を回せない企業が少なくありません。

投稿が途切れがちになったり、毎回似たようなコンテンツの繰り返しになったり、インサイト分析が全く行われず、何が良くて何が悪かったのかを振り返ることもないまま時間だけが過ぎていく。

これでは、努力が成果に結びつかないのも当然と言えるでしょう。

ある企業の事例をご紹介しましょう。

非常に熱心な担当者が一人でインハウス運用を担っていましたが、あまりの業務負荷に疲弊しきっていました。

コンテンツの質は高いものの、投稿頻度が落ち、コメントへの返信も遅れがちになり、アカウントの成長は完全に停滞していました。

そこで、戦略立案とコンテンツの企画・分析は担当者が引き続き行い、制作や投稿、レポーティングといった実務的な作業を外部リソース(運用代行)に切り出すことを提案しました。

結果、担当者は最も重要な「考える」業務に集中できるようになり、精神的な余裕も生まれました。

アカウントは再び活性化し、担当者が本来のコア業務であるマーケティング戦略全体を俯瞰できるようになったことで、Instagram以外の施策との連携もスムーズに進み始めたのです。

リソース不足は、情熱や根性だけでは解決できない構造的な問題であることを認識する必要があります。

「代行業者選び」の落とし穴と期待外れの結果

「Instagram運用のことは専門家に任せておけば安心だろう」。

そう考えて安易に運用代行サービスを導入したものの、期待した成果が得られず、結果として貴重なコストと時間を浪費してしまうケースも後を絶ちません。

実績や専門性が不明瞭な業者を選んでしまうことは、非常に大きなリスクを伴います。

「フォロワー1万人保証」「月額〇万円で全てお任せ」といった耳障りの良い言葉だけで業者を選んでしまうと、質の低いサービスに当たる可能性が高まります。

例えば、安価な代行業者が行う施策が、実はターゲットとは無関係なアカウントを機械的にフォロー・アンフォローしてフォロワー数を水増しするだけだった、という事例もあります。

これでは、見かけの数字が増えるだけで、エンゲージメントは下がり、ブランドイメージすら毀損しかねません。

業者に全てを丸投げしてしまう状態は、コミュニケーション不足を深刻化させ、企業側と業者側との間に認識の齟齬を生む原因となります。

代行業者はInstagram運用のプロであっても、あなたの会社のビジネスやブランドの「プロ」ではありません。

自社の持つ独自の強み、製品へのこだわり、顧客への想いといった**「魂」の部分**を業者と深く共有しなければ、心に響くコンテンツは生まれません。

丸投げ状態が続くと、当たり障りのないテンプレ的な投稿ばかりが繰り返され、**「このアカウント、本当にうちの会社が運用している意味があるのだろうか」**と疑問を感じるようになります。

また、提示された料金に見合うサービスが提供されず、費用対効果が見合わないケースも散見されます。

契約内容が曖昧で、どこまでの業務をどのレベルでやってくれるのかが不明確なまま契約してしまうと、**後で「こんなはずではなかった」**と後悔することになります。

良い代行業者と悪い代行業者を見極めることは極めて重要です。

自社のビジネスモデルや業界特性への理解が浅く、ただ流行りの手法を提案してくるだけの業者や、レポート提出だけで具体的な改善提案がない業者は信頼できません。

クライアント企業の成長を真剣に考えず、自社の利益(契約の継続)だけを優先するような業者は問題外と言えるでしょう。

運用代行業者選びの失敗は、Instagram運用戦略における致命的なエラーとなり得るため、極めて慎重な判断が求められます。

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

いとた

いとた現在、スキルオンではプロに学べるプレミアム個別相談会を行なっております!

在宅ワークに興味はあるけど、具体的に何をすればいいのかわからないという方は無料なのでお気軽に相談してください!

人生に新しい選択肢を彩る

いとた

いとたスキルオンの優秀な生徒、そしてフォロワー1万人を超えるインフルエンサーが直接代行サポートさせていただくインスタ運用代行は下記から資料をお受け取りください!

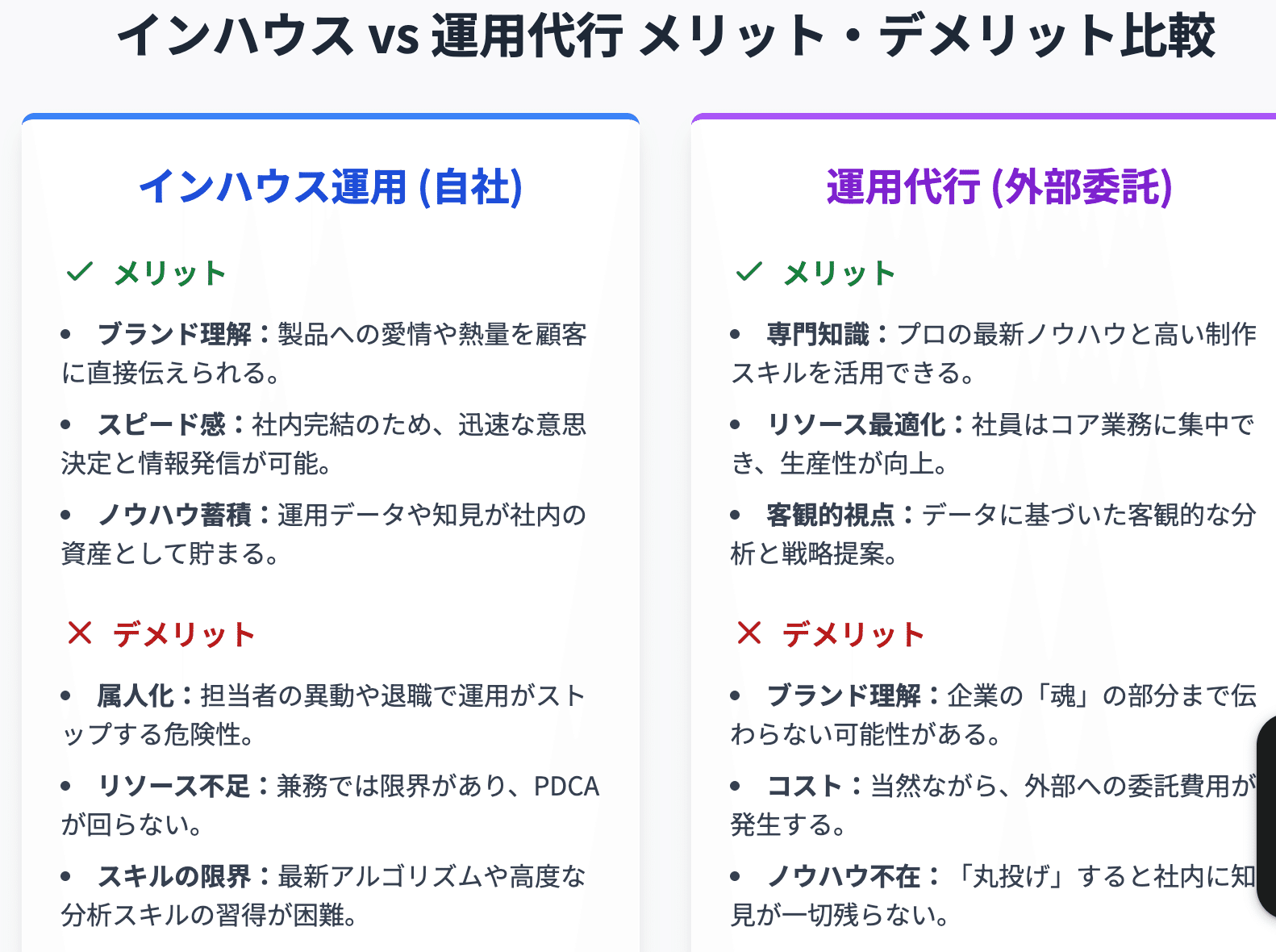

インハウス運用の実態~メリット・デメリットと成功の秘訣~

前述の失敗事例を深く理解した上で、まずはインハウス、つまり自社内でInstagramを運用する場合の特有のメリットとデメリット。

そして、その運用を成功へと導くための秘訣について、さらに詳細に掘り下げていきましょう。

インハウス運用には、外部の専門業者への委託では得られない、企業独自の魅力と大きな成長の可能性が秘められています。

適切にリソースを配分し、正しい戦略のもとで実行できれば、最も強力な運用体制となり得ます。

インハウス運用ならではの魅力とは?

インハウス運用の最大の魅力は、自社の企業文化やブランドの歴史に対する深く、揺るぎない理解です。

新製品に込められた開発者の情熱、長年培われてきた技術への誇り、お客様への感謝の気持ち。

こういった目には見えないけれど最も重要な価値は、社内の人間だからこそ誰よりも深く理解しています。

製品やサービスへの愛情も、社員ならではの強みと言えるでしょう。

社員が直接アカウントを運用することで、その熱量や誠実さがテキストや画像を通してフォロワーに伝わり、人間味あふれる温かいコミュニケーションが生まれやすくなります。

顧客からの質問やコメントに対し、専門知識を持った社員が迅速かつ的確に対応できるため、顧客満足度の向上も期待できます。

「中の人」の顔が見えるような運用は、企業と顧客との距離を縮める上で非常に効果的です。

社内にいるからこそ発信できるリアルな情報は、フォロワーの共感を呼び、ブランドへの親近感を効果的に醸成します。

例えば、以下のような情報発信は、インハウス運用だからこそ輝きを増します。

失敗談も含めたリアルな新商品の開発秘話。

普段は見ることのできない製造現場の裏側や、そこで働く職人の真剣な眼差し。

社員の日常や社内の和気あいあいとした雰囲気、ブランドの裏側にあるストーリー。

これらは、外部の人間が表面だけを取り繕って作れるものではなく、内部にいるからこその臨場感が伴います。

また、外部業者とのやり取りが発生しないため、意思決定のスピードが格段に速いのも大きな特徴です。

市場トレンドの変化や、社会的な出来事、あるいは突発的な顧客からの要望にも、柔軟かつ機敏に対応できます。

このスピード感は、変化の激しいSNSの世界において強力な武器となります。

コスト面では、外部への運用代行費用が発生しないため、初期投資やランニングコストを抑えられる可能性があります(ただし、後述する人件費や教育コストは考慮する必要があります)。

そして最も重要なメリットの一つが、社内にInstagram運用の貴重なノウハウが着実に蓄積されることです。

日々の運用を通じて、どのような投稿がターゲットに響くのか、どの時間帯が最もエンゲージメントが高いのかといった実践的なデータと知見が社内に貯まっていきます。

これは、担当者のスキルアップはもちろん、企業全体のデジタルマーケティング能力の向上にも大きく貢献します。

インハウス運用で成功するための重要なマインドセットは、失敗を恐れずに挑戦し続けることです。

フォロワーの反応を真摯に受け止め、常にユーザー視点を忘れず、本当に価値のある情報を提供しようとする真摯な姿勢が求められます。

社内教育の体制を整えることも、インハウス運用の成功を左右する重要な要素です。

担当者が孤立せず、チームとして学び成長できる環境を整備することが不可欠でしょう。

インハウス運用に潜む陥りやすい罠

多くの魅力的な側面を持つインハウス運用ですが、一方で注意深く回避しなければならない、陥りやすい罠もいくつか存在します。

代表的なものの一つが、特定の担当者に運用ノウハウが集中してしまう**「属人化」のリスク**です。

「Instagramのことは、あの担当者しか分からない」という状態は、非常に脆弱です。

そのエース担当者が退職したり、病気で休んだり、別の部署に異動したりした場合、Instagramアカウントの運用が完全にストップしてしまう可能性があります。

あるいは、後任者が引き継いだもののノウハウが共有されておらず、アカウントの質が大幅に低下してしまうことも考えられます。

これを防ぐためには、単なる思いつきや個人のセンスに頼るのではなく、組織として運用できる仕組みを作ることが急務です。

例えば、複数人で情報を共有できるチーム体制の構築、誰が見ても分かるような詳細な運用マニュアルやガイドラインの整備、そして定期的な情報共有ミーティングの実施が有効です。

特に運用ガイドラインでは、ブランドの世界観、投稿のトーン&マナー、使用すべきハッシュタグ、コメント対応のルールなどを明文化しておく必要があります。

また、社内の人間だけで長期間運用していると、客観的な視点が欠如しがちです。

自分たちが「良い」と思うものと、ユーザーが「求めている」ものとの間に、知らず知らずのうちにズレが生じる可能性があります。

「内輪の論理」や「自己満足」に陥り、業界用語ばかりの分かりにくい投稿をしたり、ユーザーが興味のない社内イベントの報告ばかりをしたりしてしまう危険性があります。

常に**「これは本当にターゲット顧客のためになっているか?」**と自問自答する姿勢が重要です。

専門知識や高度なスキルの習得には、多くの時間と教育コストがかかることも忘れてはなりません。

前述のリソース不足とも関連しますが、最新のアルゴリズムの動向、効果的な動画編集技術、高度なデータ分析手法などを、通常業務と兼務しながらキャッチアップし続けるのは並大抵のことではありません。

過去に見聞きした事例では、インハウスで伸び悩んでいた企業の多くが、最新情報のキャッチアップや戦略的な運用に苦労していました。

熱意だけは誰にも負けないのに、正しい知識と効果的な戦略が伴わないために、その努力が空回りしてしまうのです。

これは非常にもったいないことであり、インハウス運用の難しさを象徴しています。

インハウス運用を成功に導くための指針

インハウスでのInstagram運用を成功へと確実に導くためには、場当たり的ではない、計画的かつ戦略的なアプローチが何よりも不可欠です。

ここでは、自社の運用体制や取り組み方について、客観的に見直し、改善点を発見するための重要な指針を、パラグラフ形式で詳しく解説します。

まず第一に、明確な目標設定とKPI管理を徹底する必要があります。

「半年以内にフォロワー数1万人達成」といったSMART(具体的、測定可能、達成可能、関連性があり、期限が明確)な目標を設定しているでしょうか。

そして、その目標達成度を測るための適切なKPIを選定し、例えば週次や月次でその数値を定点観測し、分析する仕組みが整っているでしょうか。

フォロワー数だけでなく、プロフィールへのアクセス率、保存率、ウェブサイトへの誘導数など、目的に応じたKPIを正しく設定することが全ての始まりです。

次に、専任担当者の配置と育成体制の構築が求められます。

Instagram運用を主要業務とする専任担当者を配置できているか、あるいは兼務であっても業務時間の最低30%は確保するなど、十分なリソースを割り当てているでしょうか。

担当者が孤立無援で戦っている状態では、モチベーションの維持も困難です。

担当者のスキルアップのため、外部セミナーへの参加奨励や関連書籍の購入補助、社内勉強会の実施など、企業として積極的な育成体制を整えることが重要です。

さらに、定期的な効果測定と改善サイクルの確立は必須です。

投稿したら終わり、ではなく、必ず投稿後のインサイトデータを詳細に分析し、「なぜこの投稿は伸びたのか」「なぜこの投稿は反応が薄かったのか」をチームで議論し、次の施策に活かすPDCAサイクルを高速で回せているでしょうか。

データに基づかない勘や過去の経験則だけの運用は、再現性がなく、成長が鈍化する原因となります。

最後に、外部情報の積極的な収集と活用を意識することが大切です。

社内の視点だけに固執せず、外部の専門セミナーや業界の勉強会などに積極的に参加し、最新情報や他社の成功事例をインプットできる環境を提供していますか。

時には、自社の運用に行き詰まりを感じた際、セカンドオピニオンとして外部の専門家から客観的なアドバイスを受けることも、新たな突破口を開くために非常に有効な手段となります。

これらの重要な指針を一つ一つクリアすることが大切です。

戦略的かつ継続的に取り組むことで、インハウス運用であっても十分に目覚ましい成果を出すことは決して不可能ではありません。

最も大切なのは、日々の地道な努力と、小さな改善を積み重ねていくことを怠らない真摯な姿勢です。

過去に営業職やマーケティング職を経験した視点から見ても、担当者に明確なミッションと適切な権限を与え、その目標達成への強いコミットメントを引き出すような組織的サポートが、成果を最大化するためには不可欠だと痛感しています。

運用代行の活用法~メリット・デメリットと賢い選び方~

次に、Instagramの運用業務を外部の専門業者に委託する「運用代行」について考えてみましょう。

その具体的なメリットと潜在的なデメリット、そして失敗しないための賢明な業者選びのポイントを詳細に見ていきます。

自社のニーズや目標、リソース状況に合致した信頼できるパートナー企業を見つけられれば、運用代行サービスはビジネス成長の非常に強力な推進力となり得ます。

プロに委託することの絶大な効果

Instagram運用を専門業者に代行してもらう最大のメリット。

それは、プロが持つ高度な専門知識、最新の運用ノウハウ、そして実践的な成功事例を最大限に活用できる点です。

実績豊富な代行業者は、複雑なアルゴリズムの変動を常に監視し、どのようなコンテンツが「発見タブ」に載りやすいか、リール動画でバズを生むための構成は何か、といった最新の知見を保有しています。

効果的なアカウント戦略の立案、ターゲットの心に刺さる高品質で魅力的なコンテンツ(画像、動画、キャプション)の継続的な制作が期待できます。

また、データに基づいた効率的な広告運用や、前述したアルゴリズムへの迅速な対応など、高度で専門的な運用を高レベルで実現してくれるでしょう。

例えば、実店舗ビジネス(美容室、飲食店など)の運営経験があるSNS運用支援企業。

その企業は、机上の空論ではない、リアルな顧客インサイトや現場感覚をSNS運用戦略に巧みに活かすことができます。

これは、単にSNS運用スキルが高いだけの業者にはない、独自の価値提供と言えるでしょう。

さらに、SNS運用代行者やプロのカメラマンを育成するスクール事業などを手掛けている企業。

そこでは、最先端の知識や教育的視点、最新のクリエイティブ技術が、クライアントへの運用代行サービスにダイレクトに還元されるという強力な相乗効果も期待できます。

つまり、常に最新かつ効果的な運用手法を熟知したプロチームが、あなたのアカウントを戦略的かつ強力にバックアップする体制が整っているのです。

プロに運用を委託するもう一つの大きなメリットは、社内リソースの戦略的な最適化です。

Instagram運用には、前述の通り、膨大な時間と労力、そして高度な専門スキルが必要です。

これらの煩雑かつ専門的な業務を信頼できる外部パートナーに委託することで、社員は本来注力すべきコア業務に集中できるようになります。

これは特に、リソースが限られている中小企業やスタートアップにとって、計り知れないほどの大きなメリットです。

「餅は餅屋」という言葉通り、専門性の高い業務は専門家に任せることで、企業全体の業務効率と生産性が向上し、事業成長そのものを加速させることができます。

過去の支援事例。

ある製造業の経営者は、慣れないInstagram運用に悪戦苦闘していました。

日々の製品開発や営業活動に追われ、アカウントの更新が数ヶ月も滞りがちだったのです。

そこで、アカウント戦略の抜本的な見直しから、専門的な製品の魅力を分かりやすく伝えるコンテンツ制作、投稿、分析までを専門チームが一括で担当する運用代行を導入しました。

結果、経営者は製品開発や販路拡大といった最重要業務(コア業務)に集中できるようになり、会社全体の業績が向上しました。

Instagramアカウントも、プロの視点で戦略的な情報発信を継続した結果、これまで接点のなかった層からの新規の問い合わせ獲得に成功したのです。

さらに、経験豊富な専門家による運用は、予期せぬ炎上リスクを効果的に低減させます。

SNSの投稿は、時に意図しない形で誤解を招いたり、批判の対象になったりします。

専門家は、ブランドイメージを守るための適切な表現方法や、コンプライアンスを遵守した運用を熟知しており、万が一のトラブルにも冷静かつ適切に対応できる体制を持っています。

デジタル時代において企業ブランドの毀損は深刻なダメージとなるため、このリスクヘッジの側面も軽視できません。

また、常に客観的な第三者の視点から、自社のアカウント運用やマーケティング戦略全体に対してアドバイスを受けられることも、運用代行の隠れた価値です。

社内だけでは気づきにくい改善点や、新たなビジネスチャンスの可能性を指摘してもらうことで、運用戦略がより洗練され、強固なものになっていきます。

運用代行における注意点とリスク管理

多くのメリットがある運用代行ですが、注意すべき点や潜在的なリスクも確実に存在します。

これらを事前に理解し、適切に管理することが、運用代行を成功させるための重要なポイントとなります。

まず最も懸念されるのが、企業やブランドへの理解が浅い業者に依頼した場合のミスマッチの可能性です。

いくらInstagram運用のプロフェッショナルであっても、あなたの会社の理念や製品の強み、ターゲット顧客の微妙なニュアンスを深く理解していなければ、的外れなコンテンツを発信してしまうかもしれません。

最悪の場合、ブランドイメージを損なうような不適切なコミュニケーションをとってしまうリスクすらあります。

これを防ぐには、業者に「丸投げ」するのではなく、最低でも月1回以上の定例ミーティングを設け、自社の最新情報やブランドの核となる想いを積極的に共有し続けることが不可欠です。

契約前のヒアリング段階で、どれだけ自社のビジネスに興味を持ち、深く理解しようと努めてくれる業者かを、その質問の質や熱量で見極めることが非常に重要です。

次に、コミュニケーションコストの発生も考慮しておく必要があります。

外部業者とのやり取りには、メールやチャットツール、オンラインミーティングなど、一定の時間と手間がかかります。

円滑な連携のためには、定期的なレポーティングや効果測定結果の共有、そしてデータに基づく改善策の協議が欠かせません。

もし、業者側のレスポンスが遅かったり、報告内容が不明瞭だったりすると、フラストレーションが溜まるばかりか、期待した成果が得られない可能性があります。

契約前に、報告の頻度やレポートの形式、担当者との主要な連絡手段(チャット、メール、電話など)、そして緊急時の連絡体制などを明確にしておくことが大切です。

また、業者への依存度が高まるリスクも無視できません。

運用を全て任せきりにする期間が長引くと、社内にInstagram運用のノウハウが全く蓄積されず、もしその業者との契約が終了した場合、途端に運用が立ち行かなくなる可能性があります。

理想的な関係は、代行業者と協力しながら、徐々に社内でも運用スキルや知見を習得していくことです。

例えば、業者に定期的な社内勉強会を開催してもらったり、詳細な運用マニュアルの作成を契約内容に含めてもらったりするのも有効な手段です。

先進的なSNS運用支援企業の中には、クライアントの将来的なインハウス化(自社運用)をゴールに見据え、教育やコンサルティングを組み合わせたプランを提供しているところもあります。

これは、クライアント自身がSNSを戦略的に使いこなせるようになることこそが、真の価値提供だと考えているからです。

そして、最も避けたいのが、悪質な業者に騙されてしまうことです。

残念ながらSNS運用代行業界にも、誇大な実績を謳ったり、異常に安い料金で質の低いサービスを提供したりする業者が存在します。

「必ずフォロワー〇万人増やします!」「絶対にバズらせます!」といった確約型の甘い言葉には細心の注意が必要です。

Instagram運用は魔法ではなく、地道な努力と戦略的なアプローチ、そして時には運の要素も絡むため、「絶対」はあり得ません。

あまりにも安すぎる料金設定の裏には、質の低いAI生成コンテンツの量産や、前述したような効果の薄いフォロワー獲得施策が隠されている可能性も疑うべきです。

過去には、格安業者に依頼した結果、無関係な海外のフォロワーばかりが機械的に増え、エンゲージメントは壊滅的に下がり、結局アカウントを削除して作り直す羽目になった企業のケースもありました。

このような最悪の事態を避けるためには、業者の実績や評判を多角的に調査し、契約内容を細部まで確認することが絶対に必要です。

失敗しない!運用代行業者選びの鉄則

では、どのようにすれば信頼できる優秀な運用代行業者を見つけ出し、良好なパートナーシップを長期的に築くことができるのでしょうか。

ここでは、絶対に失敗しないための業者選びの鉄則を、具体的なチェックポイントとして詳細にご紹介します。

まず第一に、業者の実績と具体的な成功事例を徹底的に確認しましょう。

単に「実績多数」という抽象的な言葉だけでなく、自社の業界や近しい業種での成功事例があるかどうかが重要です。

その際、**具体的なKPI(フォロワー増加数、エンゲージメント率の改善、売上への貢献度など)**を伴った事例が提示されているかを必ず確認してください。

可能であれば、その事例において**「どのような課題」があり、「どのような戦略」を実行し、「どのような成果」が出たのか**、そのプロセスを詳しく説明してもらいましょう。

ポートフォリオや実際に制作したクリエイティブ(投稿画像やリール動画)のクオリティも、業者のセンスや専門性を判断する上で重要な手がかりとなります。

次に、担当者との相性とコミュニケーションの質を見極めることです。

Instagram運用は、業者と二人三脚で進める長期的なプロジェクトです。

打ち合わせの場で、担当者があなたのビジネスの成功に心から共感し、熱意を持って取り組んでくれる姿勢が感じられるでしょうか。

こちらの質問や相談に対して、迅速かつ的確に、専門用語を並べるのではなく分かりやすい言葉でレスポンスを返してくれるでしょうか。

ただ言われたことをこなすだけでなく、データに基づいた建設的な改善提案をしてくれるかなど、コミュニケーションの円滑さは成果に直結します。

契約前の打ち合わせで、担当者の人柄や考え方、コミュニケーションスタイルが自社と合うかどうかをしっかり見極めましょう。

信頼できる業者の担当者は、最初の面談からクライアントのビジネスへの深い理解を得るため、多くの質問を投げかけ、課題の本質を把握しようと真剣に努めるはずです。

料金体系と契約内容の明確さも、非常に重要なチェックポイントです。

どのような作業(戦略立案、コンテンツ制作、投稿代行、分析レポートなど)に、それぞれどれくらいの費用がかかるのか、その内訳を明確に提示してもらいましょう。

月額料金に含まれるサービス範囲はどこまでか、例えば**「リール動画の制作本数」「月間の投稿回数」「コメント返信の対応範囲」**などは具体的に確認が必要です。

広告運用費やカメラマンの撮影費など、追加費用が発生するケースはあるのか、あるとすればどのような場合かも事前に確認すべきです。

契約期間の縛り(最低契約期間)や、やむを得ず解約する場合の条件はどうなっているのかも、契約書で細部まで確認するようにしましょう。

不明瞭な料金体系や、不当に長期間(例えば2年縛りなど)の契約を強いるような業者は、避けるのが賢明です。

見積もりは必ず複数の業者から取得し、単純な金額の安さだけでなく、サービス内容と料金のバランスを比較検討することをおすすめします。

レポーティングの頻度と質も、業者選びの重要な判断材料となります。

どのようなデータを、どのくらいの頻度(月次、週次など)で報告してくれるのか。

そして、その報告には単なる数値の羅列だけでなく、専門家としての具体的な分析や次なる改善提案がしっかりと含まれているのかを確認しましょう。

「今月のエンゲージメント率は〇%でした」という報告だけでは何の意味もありません。

「なぜその数値になったのか」という考察と、「来月はこの数値を改善するために、このような施策を試しましょう」という具体的なアクションプランを提示してくれる業者こそ、信頼に値します。

先進的なSNS運用支援企業は、毎月の詳細なレポーティングに加え、必要に応じて随時オンラインミーティングを実施し、クライアントと密に情報共有しながら柔軟に戦略を調整していくことを重視しています。

契約前に必ず確認すべき質問をいくつか挙げておきますので、ぜひ参考にしてください。

「貴社の最も得意とする運用スタイルや、他社との明確な違いは何ですか?」

「私たちの業界(または類似業界)での運用実績や成功事例を、課題と解決策を含めて具体的に教えてください。」

「どのような体制(専任担当者、チーム構成、クリエイター)で私たちのアカウントを運用していただけますか?」

「初期の戦略立案からコンテンツ制作、効果測定までの具体的な業務フローを教えてください。」

「どのようなKPIを設定し、どのように効果を測定・報告していただけますか?レポートのサンプルを見せていただくことは可能ですか?」

「私たちのブランドや商品について、契約後にどのように理解を深めていただけますか?(例:社内ヒアリング、工場見学など)」

これらの質問を通じて、業者の専門性、誠実さ、そして自社との相性を多角的に見極めることができるはずです。

信頼できるSNS運用支援企業は、透明性の高い情報開示、目標達成に向けた伴走型のサポート、そして何よりもクライアントの事業成長への真摯なコミットメントを大切にしています。

そのような企業は、単なる「下請け業者」ではなく、お客様のビジネスを共に成長させる**「戦略的パートナー」**でありたいと心から考えています。

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

いとた

いとた現在、スキルオンではプロに学べるプレミアム個別相談会を行なっております!

在宅ワークに興味はあるけど、具体的に何をすればいいのかわからないという方は無料なのでお気軽に相談してください!

人生に新しい選択肢を彩る

いとた

いとたスキルオンの優秀な生徒、そしてフォロワー1万人を超えるインフルエンサーが直接代行サポートさせていただくインスタ運用代行は下記から資料をお受け取りください!

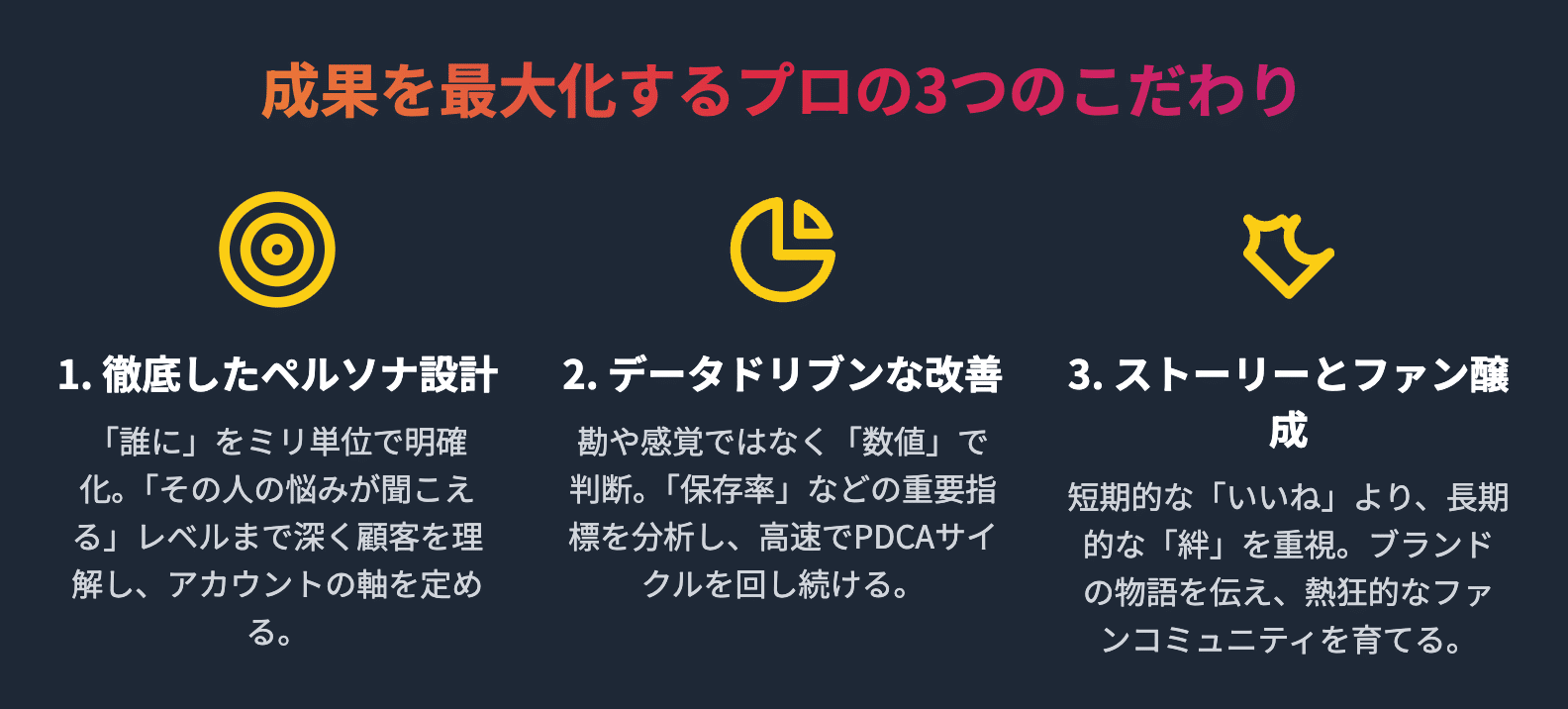

プロフェッショナルが徹底するこだわり~成果を最大化するInstagram運用術~

さて、ここからは、Instagram運用において揺るぎない成果を着実に生み出し続けるプロフェッショナルたちが、日々の業務の中で**特に徹底してこだわり抜いている「重要なポイント」**について解説します。

具体的なノウハウや実践的なテクニックを交えながら、より深く、そして分かりやすくお伝えしていきます。

これらの本質的なこだわりは、インハウス運用であれ、運用代行であれ、Instagramで確実に成果を出すために不可欠な要素です。

ぜひ、あなたの運用にも取り入れてみてください。

徹底したアカウント設計とペルソナ設定

Instagram運用で成果を出すための、全ての土台となる最も重要な第一歩。

それは、「誰に、何を、どのように伝え、最終的にどうなってほしいのか」を、ミリ単位で明確化することです。

この**「アカウント設計」**が曖昧なままでは、どんなに素晴らしいコンテンツを発信しても、ターゲットの心には響かず、成果には繋がりません。

プロフェッショナルは、アカウントの初期設計と、その核となる**「ペルソナ設定」**に、最も多くの時間とエネルギーを注ぎます。

まず行うのは、ターゲット顧客の徹底的な深掘りです。

年齢、性別、居住地といった単純なデモグラフィック情報だけでは不十分です。

その人がどのようなライフスタイルを送り、どのような価値観を持ち、日々どんな悩みや課題を抱えているのか、といったサイコグラフィック情報まで詳細に分析します。

そのために、既存顧客への詳細なアンケート調査や、可能であれば直接インタビューを実施することも多々あります。

ターゲット層が集まるオンラインコミュニティ(特定の趣味の掲示板やSNSグループなど)での会話を分析したり、SNS上の関連キーワードを拾う「ソーシャルリスニング」を行ったりして、**ターゲットの「生の声」**を収集します。

例えば、あるメンズ美容サービスのアカウント設計では、当初「20代後半~30代前半の美容に関心のある男性」という大雑把なターゲット設定でした。

しかし、運用と分析を続ける中で、**「仕事での第一印象に悩む30代の営業マン」と「モテたいと願う20代前半の大学生」**では、響くメッセージや求める情報が全く異なることが判明しました。

そこで、複数の詳細なペルソナ(例:営業マンの佐藤さん、大学生の田中くん)を設定し、それぞれに合わせたコンテンツ(例:佐藤さんには「信頼感を高めるスキンケア術」、田中くんには「デート前に効く即効性テクニック」)を発信し分けることで、より幅広い層からの深い共感と支持を得ることに成功しました。

このように、ペルソナは一度設定したら終わりではなく、運用データに基づいて常にブラッシュアップし、解像度を高め続けることが重要です。

次に、競合アカウントの徹底分析と自社の強みの再定義を行います。

同じターゲット層に発信している競合他社が、どのようなコンテンツを発信し、どのようなコミュニケーションをとっているのかを詳細に調査します。

その中で、自社が提供できる独自の価値(UVP: Unique Value Proposition)は何か、競合にはない差別化ポイントはどこにあるのかを明確にします。

「数ある選択肢の中で、なぜお客様は私たちのアカウントをフォローし、私たちの商品を選んでくれるのか?」この問いへの明確な答えこそが、ブレないアカウント運用の強力な軸となります。

これらの詳細な分析結果に基づき、アカウント全体の**統一感のある「世界観」**を構築します。

プロフィール文の一言一句、目を引くアイコン画像、投稿のデザインテイスト(色使い、フォントなど)の統一、キャプションの文体(親しみやすい、専門的、丁寧など)、そして戦略的なハッシュタグの選定に至るまで、細部にわたり一貫性を持たせることが重要です。

この世界観が魅力的であればあるほど、ユーザーはアカウントのプロフィールに訪れた瞬間に**「このアカウントは私にとって有益だ」と直感**し、フォローボタンを押し、継続的に投稿をチェックしてくれるようになります。

結局のところ、Instagramも人と人とのコミュニケーションの場であり、相手(ペルソナ)を深く理解しようとする姿勢こそが、全ての施策の成功の根幹をなすのです。

データドリブンな改善サイクルとアルゴリズムへの適応

Instagram運用は、一度戦略を立ててコンテンツを投稿したら終わり、ではありません。

むしろ、そこからが本当のスタートです。

プロフェッショナルが次に徹底してこだわるのは、日々の運用から得られる様々なデータを徹底的に分析し、それに基づいて仮説検証と改善を高速で繰り返していく「データドリブンなアプローチ」です。

そして、常に変動するInstagramの複雑なアルゴリズムに適応し続ける柔軟性も不可欠です。

プロは、Instagram公式が提供する「インサイト」機能はもちろん、必要に応じてサードパーティ製の高度な分析ツールも活用し、あらゆる数値を詳細にチェックします。

単に「いいね!」の数やフォロワー数の増減だけを見ているわけではありません。

特に注目すべき指標には、投稿がどれだけ多くの人に届いたかを示す「リーチ数」、その投稿を見た人のうち、どれだけの人がプロフィールにアクセスしてくれたかを示す「プロフィールアクセス率」、そして**「この情報は後で見返したい」と思われたか**を示す「保存数(保存率)」などがあります。

これらの数値を日々記録・分析し、どのような投稿が反応が良いか(エンゲージメントが高いか)、どの時間帯に投稿するのが最も効果的かなどを把握します。

エンゲージメント率や保存率が特に高かった投稿があれば、それは**「ターゲットに刺さった成功コンテンツ」**です。

その成功要因(テーマ、デザイン、キャプションの切り口など)を多角的に検証し、その成功パターンを他の投稿にも応用できないか検討します(これを「横展開」と言います)。

逆に、時間と手間をかけたにもかかわらず反応が悪かった投稿も、**それは「失敗」ではなく「貴重なデータ」**です。

その原因(ターゲットの興味とズレていた、デザインが見にくかったなど)を冷静に追求し、次に活かすための改善点を見つけ出します。

A/Bテストも、運用改善において非常に有効な手法です。

例えば、同じ内容の投稿でも、1枚目の表紙画像のデザインを2パターン(Aパターン:人物写真、Bパターン:テキストのみ)用意し、どちらがクリック率や保存率が高いかを比較検証します。

投稿時間、クリエイティブのデザイン、キャプションの冒頭文(リード文)などを少しずつ変えてテストします。

これは地道な作業ですが、A/Bテストを繰り返すことで、勘や感覚ではなく、データに基づいた「自社アカウントにとっての最適な勝ちパターン」を見つけ出すことができます。

あるECサイトのアカウントでは、商品の見せ方についてA/Bテストを実施しました。

その結果、ターゲット層によってはモデルが着用した「着画写真」よりも、商品を平置きした「置き画写真」の方がクリック率が高いという意外な結果が得られました。

このような貴重な発見は、仮説検証を繰り返す中でしか得られないものです。

そして、常に変化するアルゴリズムへの対応も欠かせません。

2025年現在(執筆時点の想定)においても、Instagramはリール(短尺動画)を強力にプッシュしており、新規フォロワー獲得においてその重要性はますます高まっています。

静止画の投稿だけでなく、いかにターゲットの興味を引き、最後まで見てもらえるリール動画を作成できるかが、アカウント成長の鍵を握っています。

また、「発見タブ」への露出戦略や、ストーリーズ、ライブ配信といったフォロワーとの絆を深めるインタラクティブな機能の活用も、アルゴリズム上(親密度)で優遇されるために求められています。

これらの最新情報を専門家は常にキャッチアップし、クライアントのコンテンツ戦略を柔軟に調整していくのです。

エンゲージメントを高める具体的なテクニックも徹底しています。

頂いたコメントには、できる限り早く、そして定型文ではない心のこもった丁寧な返信をします。

ストーリーズでは、アンケート機能やクイズ機能、質問スタンプなどを積極的に活用し、フォロワーとの双方向コミュニケーションを促します。

ライブ配信も、フォロワーとリアルタイムで深く交流できる貴重な機会であり、新商品の先行公開やQ&Aセッションなど、様々な企画を通じてファンとの絆を深めることができます。

過去に数学や統計学を専攻し、論理的思考力やデータ分析能力を培った経験を持つコンサルタントもいますが、そうしたスキルはInstagramの複雑なデータを読み解き、効果的な改善策を導き出す上で非常に役立ちます。

直感やセンスだけに頼らず、客観的なデータに基づいて意思決定を行うことこそが、再現性の高い成果を生み出す最大の秘訣だと考えられます。

ブランドストーリーの構築とファンコミュニティの醸成

プロフェッショナルがこだわる最後の、そして最も本質的なポイント。

それは、Instagramを単なる情報発信ツールや販売チャネルとして捉えるのではなく、**企業やブランドの「物語(ストーリー)」を伝え、フォロワーとの間に深い「絆(エンゲージメント)」を育み、熱狂的な「ファンコミュニティ」**を醸成するためのプラットフォームとして活用することです。

短期的な「いいね!」の数やフォロワー数も重要ですが、長期的なビジネスの成功を収めるためには、この「ブランドストーリー」と「ファンコミュニティ」の構築こそが、最も重要な鍵だと考えています。

ブランドストーリーとは、単に商品やサービスの機能的な特徴、価格の安さを説明することではありません。

その製品やサービスが生まれる背景にある創業者の熱い想い、開発プロセスにおける知られざる苦労や失敗談、そして製品を通じて顧客の人生をどのように豊かにしたいかというビジョンを、感情に訴えかける形で物語として伝えることです。

人は、スペックや論理だけでは動きません。

心が動かされた時、共感した時にこそ、そのブランドを信頼し、行動(購入や応援)を起こし、そして自分の大切な誰かに伝えたくなるものです。

例えば、ある地方の小さな美容サロンでは、高額な最新施術メニューの紹介ばかりするのではなく、オーナーがなぜこの地でサロンを開いたのかという原点、お客様がコンプレックスを克服して自信を取り戻し、人生が前向きに変わっていく様子を、感動的なストーリーとして定期的に発信しています。

このような共感を呼ぶストーリーテリングを通じて、フォロワーはブランドに対して単なる「お得情報源」としてではなく、深い親近感や信頼感を抱き、単なる「顧客」から熱心な「ファン」へと変わっていくのです。

そして、ファンコミュニティの醸成においては、フォロワーとの双方向のコミュニケーションが不可欠です。

企業からの一方的な情報発信ではなく、フォロワーからのコメントやDMには真摯に耳を傾け、積極的に交流を図ることが何よりも大切です。

「いつも見ています」というコメントに「ありがとうございます!」と返すだけでは不十分です。

「〇〇さんの以前のコメントも拝見しました、いつも温かい応援をいただき本当に励みになっています!」といった、「あなた個人を認識していますよ」というメッセージが伝わる返信こそが、ファンの心を掴みます。

時には、フォロワーからの意見や質問を次回のコンテンツ企画に反映させたり、ユーザー参加型のキャンペーン(例:ハッシュタグ投稿キャンペーン)を実施したりすることで、アカウント運用への一体感を高めることができます。

独自のハッシュタグを設定し、フォロワーに自社商品を使った素敵な写真や感想を投稿してもらうキャンペーンを実施すれば、**UGC(ユーザー生成コンテンツ)**が自然発生します。

このUGCは、**企業発信よりも信頼性の高い「口コミ」**として機能し、ブランドの認知度向上や購買促進に絶大な効果を発揮します。

優れたUGCを公式アカウントのストーリーズや投稿で(もちろん許可を得て)紹介することも、投稿してくれたフォロワーのモチベーションを高め、コミュニティへの貢献意欲をさらに刺激する上で非常に効果的です。

可能であれば、オフラインのファンミーティングや限定イベントを開催し、フォロワーと直接顔を合わせる機会を設けることも、オンラインだけでは築けない、より強固なコミュニティを築く上で有効です。

熱狂的なファンは、ブランドにとって何よりも貴重な無形の財産です。

彼らは積極的に商品を愛用し、その魅力を自らの言葉で周囲に広めてくれる**「歩く広告塔」となってくれるだけでなく、時にはブランドが困難な状況に陥った時に擁護してくれたり、新商品に対する建設的なフィードバック**をくれたりもします。

このようなファンコミュニティを大切に育むことは、顧客のLTV(顧客生涯価値)を最大化し、企業の持続的な成長を支える最強の基盤となります。

目先の利益やフォロワー数だけを追うのではなく、長期的な視点でブランド価値を高め、フォロワーの人生に寄り添い、貢献していくことこそが、これからの時代に求められる本質的なSNS活用のあり方ではないでしょうか。

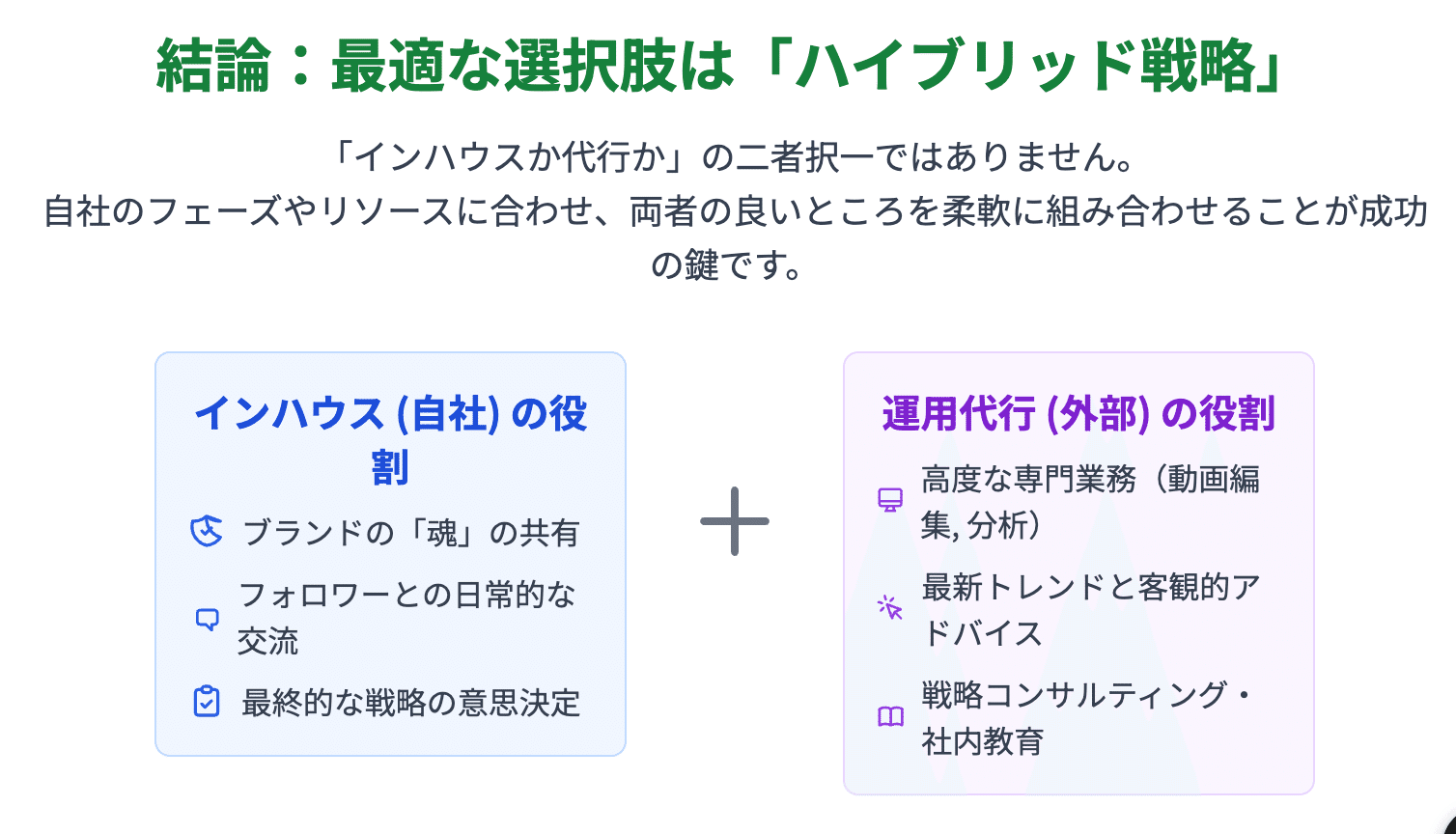

あなたのビジネスに最適な選択は?~インハウスと運用代行のハイブリッド戦略~

ここまで、Instagram運用の典型的な失敗事例、インハウス運用と運用代行それぞれのメリット・デメリット、そしてプロが徹底する本質的なこだわりについて、深く掘り下げて解説してきました。

では、これらの情報を踏まえた上で、あなたのビジネスにとって最適な選択は一体何なのでしょうか?

「インハウスか、運用代行か」という二者択一で考える必要は必ずしもない、というのが私の見解です。

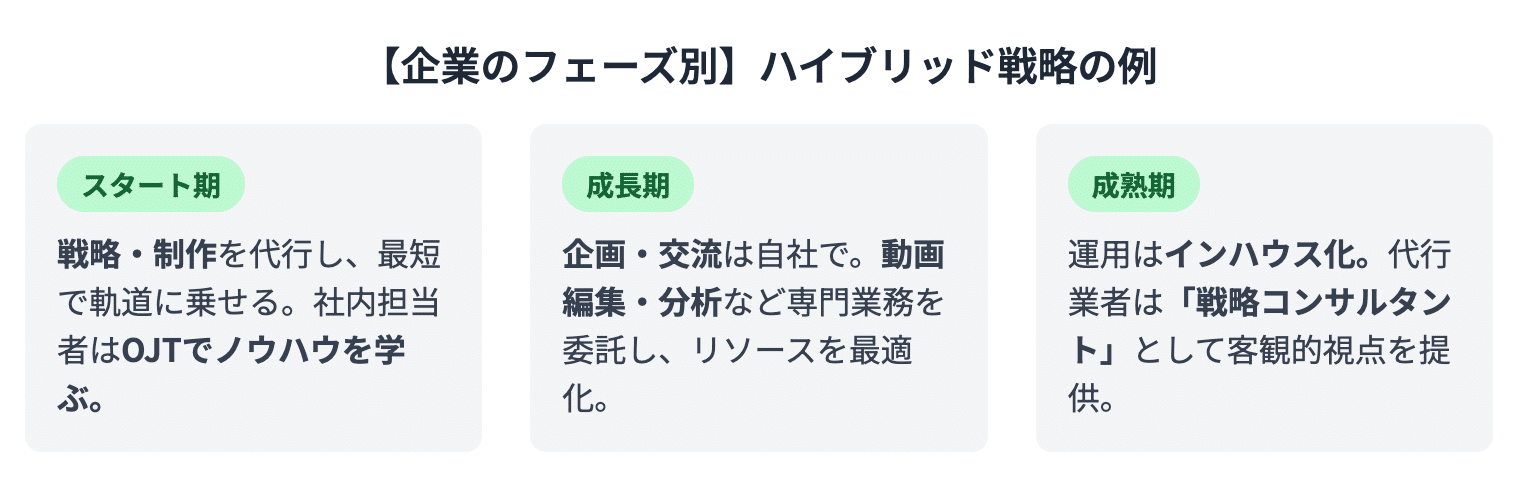

実は、両者のメリットを巧みに組み合わせた**「ハイブリッド型」**という第三の選択肢も、現代のInstagram運用においては非常に有効かつ現実的な戦略となっています。

ハイブリッド型運用とは、企業の現在のフェーズ(段階)や利用可能なリソース、達成したい目標に応じて、インハウス運用と運用代行の業務範囲を柔軟に組み合わせるアプローチです。

全てを自社で抱え込むのでもなく、全てを業者に丸投げするのでもない、戦略的な役割分担と言えます。

例えば、以下のようなパターンが考えられます。

パターン1:スタートアップ・初期フェーズ(リソース・ノウハウ不足型)

このフェーズでは、最も重要な「戦略立案」と「アカウント設計」、そして初期の**「高品質なコンテンツ制作」**を専門の運用代行業者に依頼します。

そして、社内担当者は、日常的な投稿作業やコメント返信といった**「コミュニティマネジメント」を担当しながら、業者のプロの仕事を間近で見ながらOJT(実務を通じた学習)**でノウハウを学びます。

これにより、最短距離でアカウントの土台を構築しつつ、将来的なインハウス化に向けた社内教育も同時に進めることができます。

パターン2:成長フェーズ(業務過多・専門性強化型)

アカウントが順調に成長し、フォロワーも増えてきたものの、社内担当者の業務がパンク状態になっているケースです。

この場合、戦略の根幹やブランドの世界観に関わる部分(企画、最終チェックなど)はインハウスでしっかりと握ります。

一方で、リール動画の高度な編集、インサイトの詳細な分析レポート作成、効果的な広告運用といった、特に専門性や工数がかかる業務を運用代行に切り出して委託します。

これにより、社内担当者は**企画やフォロワーとのコミュニケーションといった「コア業務」**に集中でき、アカウントのさらなる成長を加速できます。

パターン3:成熟フェーズ(インハウス化移行・高度コンサル型)

社内に十分なノウハウが蓄積され、専任チームも育成できたフェーズです。

日常的な運用は完全にインハウス化を目指します。

ただし、社内だけでは視点が固定化するリスクもあるため、運用代行業者とは契約を終了する代わりに、「戦略コンサルタント」として月1回の壁打ち相手になってもらう契約に切り替えます。

これにより、コストを抑えつつも、客観的な第三者の視点や最新の業界トレンドを定期的にインプットし続けることができます。

このように、自社の事業フェーズ、社内のリソース(人、時間、スキル)、予算、そして目標達成までに許容される期間などを総合的に考慮し、最適な運用体制を見極めることが重要です。

「全て自社でやるべき」「全てプロに任せるべき」といった固定観念にとらわれる必要は全くありません。

あなたのビジネスにとって、**「今、何が最適なのか」を柔軟に判断し、必要に応じて運用体制を見直していく「戦略的な柔軟性」**こそが、成功への近道となります。

先進的なSNS運用支援企業の中には、クライアントの将来的なインハウス化を積極的に支援するプランを提供しているところも増えています。

運用代行サービスを利用しながら、並行して社内担当者が専門の育成スクールや講座で体系的な知識とスキルを習得し、徐々にインハウスでの運用比率を高めていく、といった伴走型のサポートも可能です。

そのようなスクールでは、最新アルゴリズムの徹底解説から、バズるコンテンツの作成術、実践的なデータ分析方法、炎上対策まで、プロが現場で使う実践的なノウハウを網羅的に学べる場合があります。

実際に、そのような学びを通じて、自社アカウントを飛躍的に成長させたり、さらには社内での経験を活かしてフリーランスのSNSコンサルタントとして独立したりする人もいます。

このように、専門企業は、お客様の状況や将来的な展望に合わせた多様な形で、Instagram運用の成功をサポートしています。

自社の現状を正直に見つめ、最適なパートナーと共に最適な運用体制を構築することが、あなたのビジネスを加速させる究極の選択となるでしょう。

まとめ:Instagram運用成功への羅針盤と行動喚起

本日は、「【インハウスVS運用代行】Instagramでよくある失敗事例とプロが徹底するこだわり」と題し、Instagram運用で着実に成果を出すための具体的な考え方や実践的なノウハウについて、プロのコンサルタントとしての経験や知見を交えながら、網羅的に詳しくお伝えしてきました。

非常に長い記事となりましたが、最後までお付き合いいただき、心から感謝いたします。

まず、多くの企業が陥りがちな典型的な失敗事例として、以下の3点を挙げ、その深刻な影響と背景を深掘りしました。

- 目的・ターゲットの不明確さが招く、成果に繋がらない迷走運用。

- 「中の人」の限界とリソース不足という、情熱だけでは越えられない現実的な壁。

- 「代行業者選び」の落とし穴と、丸投げによる期待外れの結果。

これらを回避することが、成功への第一歩であることをご理解いただけたかと思います。

次に、インハウス運用(自社運用)と運用代行(外部委託)、それぞれのメリット・デメリットを多角的に比較しました。

インハウスには「ブランドへの深い理解」や「ノウハウ蓄積」という魅力がある一方で、「属人化」や「リソース不足」という罠があること。

運用代行には「専門ノウハウの活用」や「リソース最適化」という絶大な効果がある一方で、「丸投げのリスク」や「悪質な業者の存在」に注意すべきこと。

そして、**失敗しないための「代行業者選びの鉄則」**について、具体的なチェックポイントを提示しました。

さらに、成果を出し続けるプロフェッショナルが徹底してこだわる3つの本質的な要素について解説しました。

- 全ての土台となる、徹底した「アカウント設計」と「ペルソナ設定」。

- 勘ではなく数値で判断する、「データドリブンな改善サイクル」と「アルゴリズムへの適応」。

- 長期的な成功の鍵を握る、「ブランドストーリー」の構築と「ファンコミュニティ」の醸成。

これらがいかに重要であるか、その具体的な実践方法と共にお伝えしました。

最後に、二者択一ではなく、自社のフェーズに合わせて柔軟に組み合わせる**「ハイブリッド戦略」**こそが、現実的かつ効果的な選択肢となり得ることをご紹介しました。

Instagram運用で成功を収めるためには、正しい知識と明確な戦略、そして何よりも継続的な努力と改善への情熱が不可欠です。

この記事で得た情報が、あなたのInstagram運用という航海において、進むべき道を照らす確かな羅針盤となり、より良い方向へ導くための一助となれば、これ以上の喜びはありません。

さあ、この記事を読み終えた今、次は何をすべきでしょうか?

まずは、あなたの(あるいはあなたの会社の)Instagramアカウントの現状を、今日お伝えしたプロの視点から、改めて冷静に分析してみることから始めてみましょう。

「運用目的は明確ですか?」

「ターゲットのペルソナは、その人の悩みが聞こえるレベルまで具体化されていますか?」

「投稿データ(インサイト)を見て、仮説と検証を行っていますか?」

「フォロワーと心からのコミュニケーションをとれていますか?」

そして、この記事で紹介したプロのこだわりの中から、たった一つでも良いので、明日からのあなたの運用に実際

に取り入れてみてください。

「ペルソナを見直してみよう」「保存率を意識した投稿を作ってみよう」「コメント返信を少し丁寧にしてみよう」。

その小さな改善の積み重ねが、やがて他社には真似できない大きな差となり、圧倒的な成果へと繋がっていくはずです。

もし、ご自身の運用に行き詰まりを感じたり、何から手をつけて良いか分からないと悩んだりした場合は、どうぞ一人で抱え込まないでください。

客観的な視点を持つ専門家への相談も、時間を無駄にしないための非常に有効な選択肢の一つです。

質の高いSNS運用支援サービスを提供している企業や、経験豊富なコンサルタントは、あなたのビジネスの状況や固有の課題に合わせた、最適なInstagram運用戦略を共に考え、提案してくれるでしょう。

そのような専門機関は、単なる運用代行だけでなく、戦略的なコンサルティングや、社内担当者を育成するための教育プログラムなど、多岐にわたるソリューションを提供している場合があります。

Instagram運用は、正しく行えば、あなたのビジネスに無限の可能性をもたらす強力なツールです。

しかし、その可能性を最大限に引き出すためには、正しい航海図と、信頼できる羅針盤が必要です。

この記事がその一助となり、あなたのビジネスという船が、Instagramという広大で可能性に満ちた海を、力強く、自信を持って進んでいくことを心から願っています。

ご興味をお持ちいただけましたら、まずは信頼できそうな専門のSNS運用支援企業やコンサルタントの情報を探し、気軽に問い合わせてみるのも良いでしょう。

多くの専門家が、あなたのビジネスの成功と発展を、SNSの力で全力でサポートする準備ができているはずです。

SNSの力で、あなたのビジネス、そしてその先にいる大切なお客様の日常を豊かにするお手伝いができれば幸いです。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

あなたはインスタ運用代行という在宅ワークの選択肢を知っていますか?

未経験者から身につけるスキルとして最もおすすめ。

今企業が欲しがっているSNS運用できる人材として働くこともできる。

いとた

いとたスキルオンに任せてください!

インスタ運用代行の基本から具体的な案件獲得法

僕たちが全て教えていますよ!

少しでも自由な働き方に興味がある方。

好きな時間・場所で働ける生活に興味がある方。

少しでも当てはまる人は「スキルオン」をチェックしてみてください!

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

在宅ワークを叶えたいなら、Skill On(スキル・オン)で今の働き方を変える!

スキルオンは、「在宅ワークで自分らしい働き方を叶える」をコンセプトにしたインスタ運用代行スクールです。

未経験からでも始められる実践的なスキル教育を軸に、「ゼロからでもスキルから案件獲得までサポート」を徹底しております。

スキルが学べるだけでなく、「やり切る環境」「仲間との出会い」といった、長く働き続けるための土台づくりも大切にしています。

案件獲得率8割超え、未経験でも確実に成長するカリキュラム

「未経験で自信がない…」という人でも安心してください。

スキルオンでは、完全未経験の方でも数多くの方が実際に成果をあげています。

-

隙間時間、諦めていませんか?看護師ママが「スマホ1台」で始めた在宅ワーク。2ヶ月で3案件獲得した「時間の使い方」

-

SNS副業未経験から1ヶ月でインスタ運用代行案件3件獲得!大学院生が語る「選ばれる」ための本質とマインドセット

-

「時間の使い方が下手」と自己嫌悪。そんな受講生がたった2ヶ月でインスタ運用代行案件を2案件獲得できた理由。

-

ただのパート主婦が講座入会後たった2ヶ月でインスタ運用代行15万フォロワーの大型案件獲得!

-

Instagram(インスタグラム)運用代行スクール「Skill.On(スキル・オン)」の評判・口コミは怪しいし本当?リアルな料金から内容を運営が完全暴露

-

知識ゼロの大学1年生が、たった2ヶ月で「稼ぐ自信」を手に入れた物語。将来の起業を見据え、在宅ワーク未経験から案件獲得に至った軌跡

いとた

いとた対談記事だけでなく動画もあるのでぜひチェックしてみてください!

いかがでしょうか?

これほどまでに成果の出るスクールは少なく、本気で成果に対してコミットさせていただきます。

在宅ワークで新しい働き方の実現を一緒に叶えませんか?

「興味はあるけれど、いきなり講座に申し込むのは不安…」という方もいますよね。

そんな方に向けて、月5万円を叶えるInstagram運用代行完全攻略12大特典とプレミアムセミナーの申し込みを特別にプレゼントさせていただきます。

「将来に漠然とした不安がある」「副業を始めたいけど何からやれば…」という方は、登録して特典を全て受け取り学んでみてください。

そして、本当にいいな・信頼できるなと感じた方はぜひスキルオンにお申し込みください。

あなたの在宅ワークを叶え、新しい働き方の選択肢を広げるきっかけになるはずです。

LINE追加ですぐにご覧いただけます。ぜひご参加ください!

ある方限定のお知らせ

- 新しいスキルを身につけて

在宅ワークを叶えたい - インスタ運用代行って

何から始めればいいの? - 興味はあるけれど本当に

自分に合うのか不安... - 登録者限定の数万円相当

12大特典を限定配布 - プロが指導する月5万円

プレミアムセミナー視聴

いとた

いとた現在、スキルオンではプロに学べるプレミアム個別相談会を行なっております!

在宅ワークに興味はあるけど、具体的に何をすればいいのかわからないという方は無料なのでお気軽に相談してください!

人生に新しい選択肢を彩る

いとた

いとたスキルオンの優秀な生徒、そしてフォロワー1万人を超えるインフルエンサーが直接代行サポートさせていただくインスタ運用代行は下記から資料をお受け取りください!